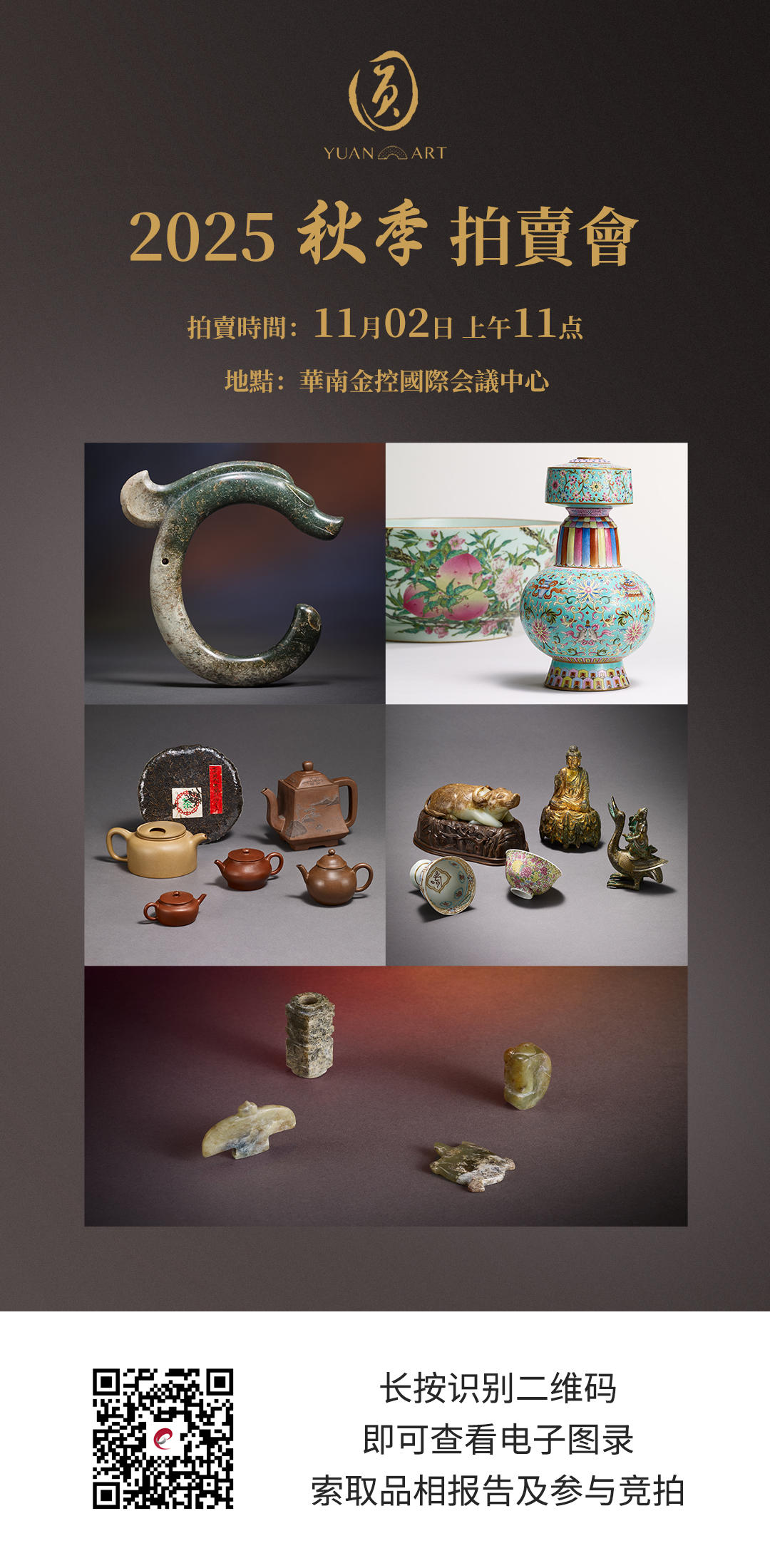

圆国际艺术拍卖立足台北,深耕中国古代玉器及东亚艺术品,凭借深厚学术积淀,迅速成为业界新锐。圆国际艺术2025年秋季拍卖会将于11月2日上午11点举槌,连拍臻将全程直播,并提供实时同步竞拍服务。

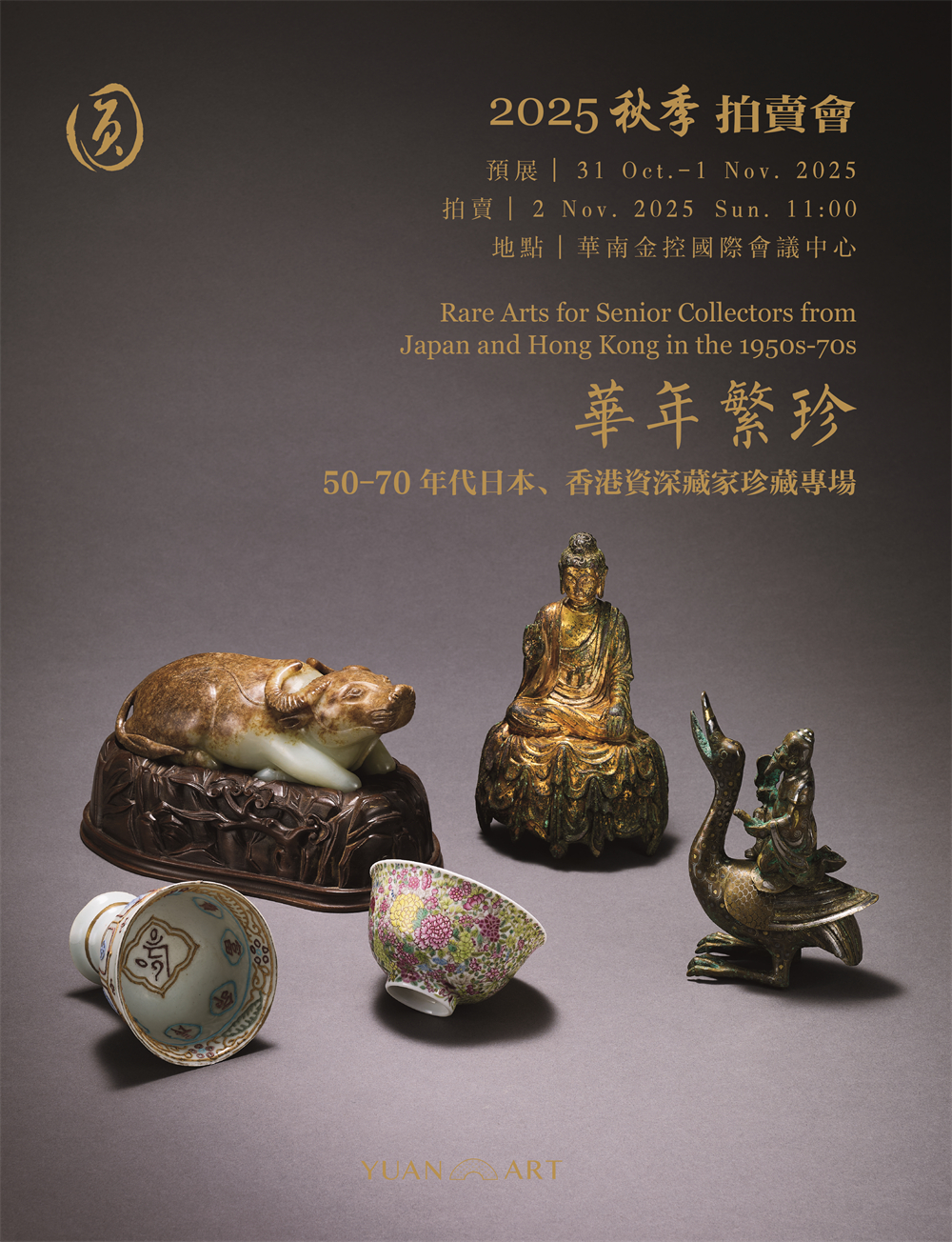

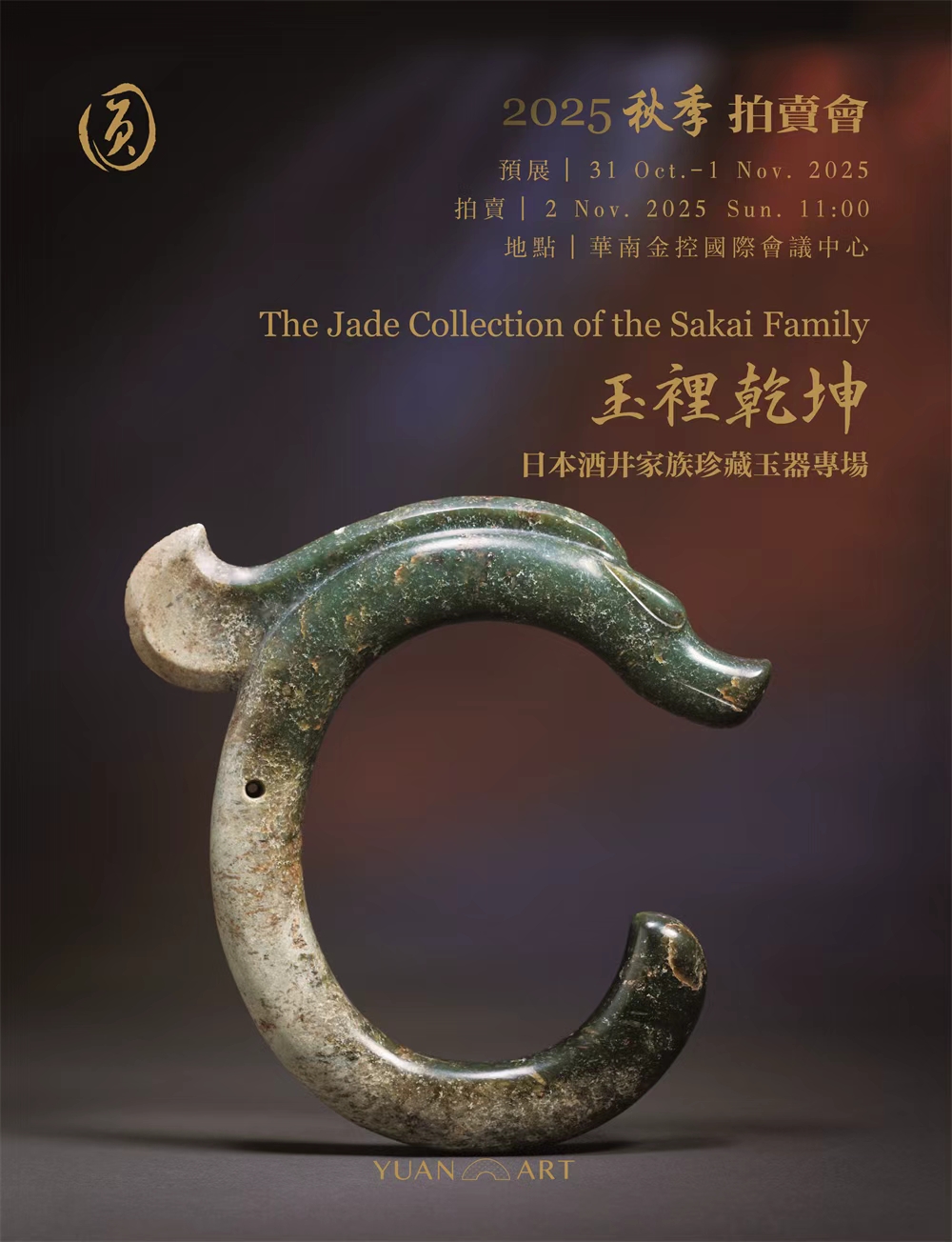

本次拍卖精心推出四大专场,释出470多件拍品,备受瞩目的 「玉里乾坤——日本酒井家族珍藏玉器专场」,呈现日本富山望族酒井繁松先生(1913-2015)毕生珍藏的体系性高古玉器收藏。酒井先生承袭家族收藏渊源,战后凭借商业实力与独到艺术眼光,活跃于日本顶级古董圈,其珍藏涵盖红山、良渚、汉代至辽金等时期的代表性玉器,不仅展现了中华玉文化的艺术巅峰,更承载着深厚的文化传承。此专场曾两度创下 100%成交的“白手套”佳绩,实力斐然。

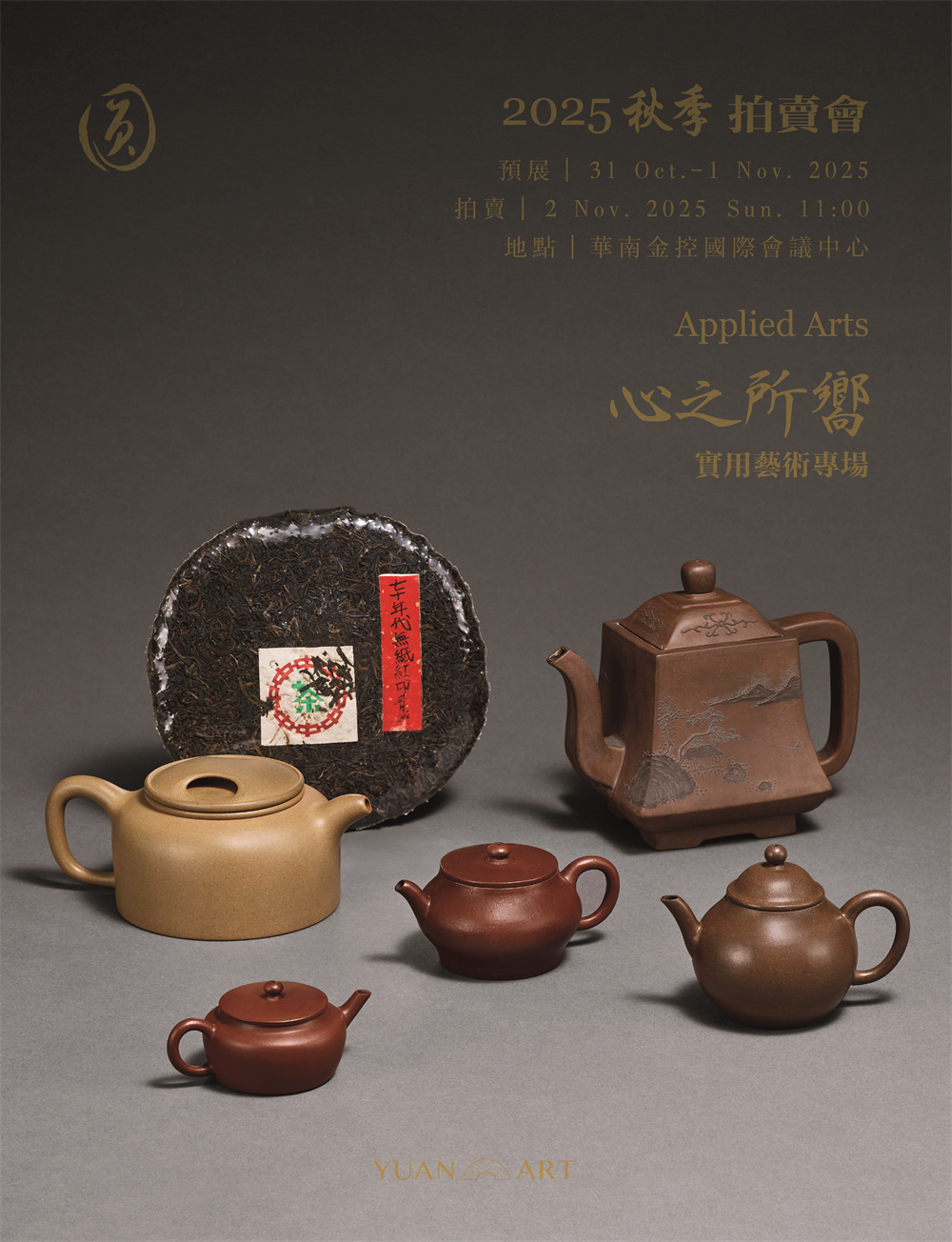

其他三大专场同样精彩:「宝器彰德」专场聚焦商周至战汉时期的珍稀青铜器,彰显古代礼乐文明的庄重;「华年繁珍」专场汇集50至70年代日本及香港资深藏家的珍藏,展现特殊历史时期的收藏风貌;「心之所向」专场则融汇佛教艺术、翡翠、老朱泥紫砂壶、日本铁壶与沉香等雅器,诠释东方生活美学与实用艺术的魅力。

诚邀全球藏家与艺术同好共赴这场融汇古今的艺术雅集。

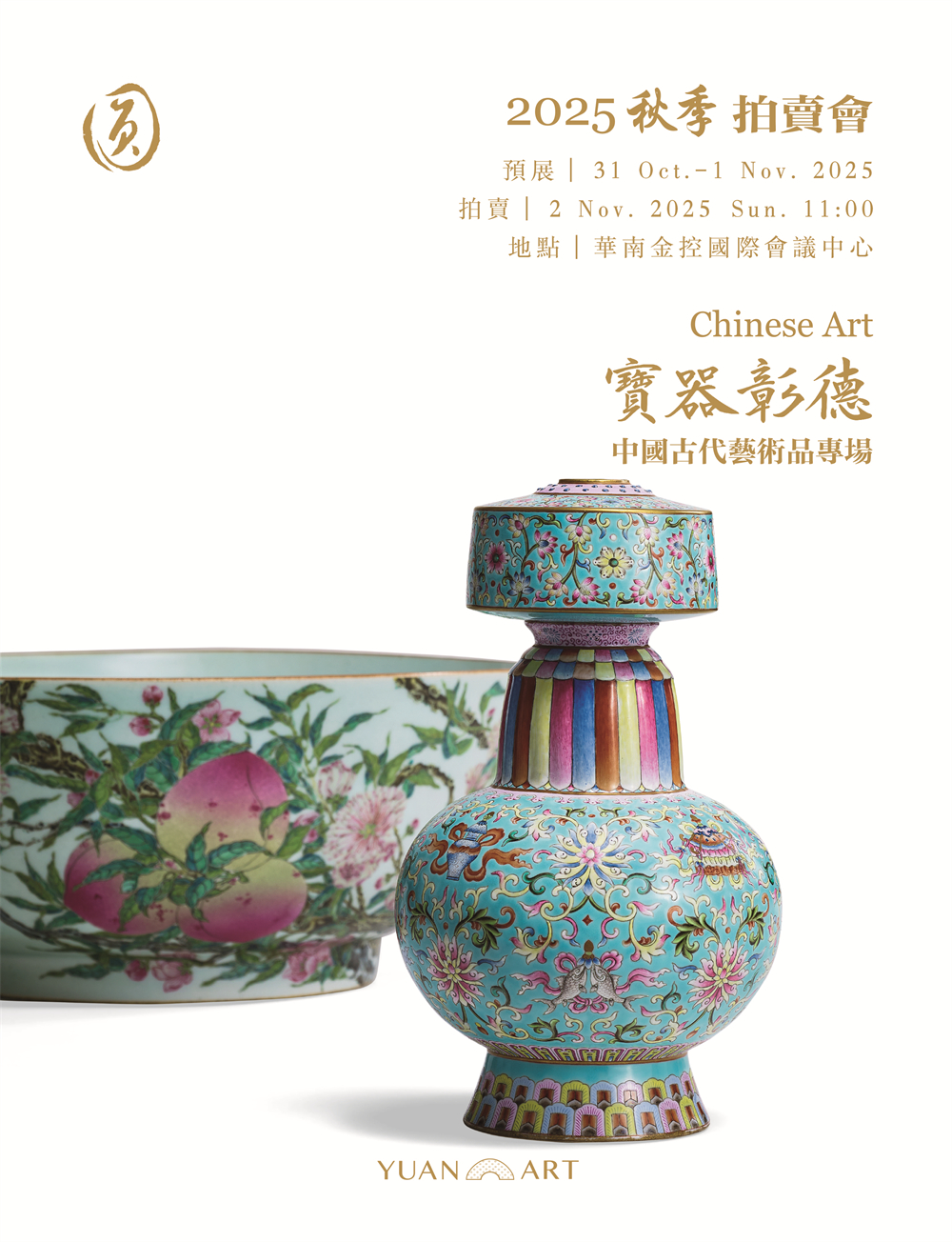

寶器彰德 — 中國古代藝術品專場

Lot 6174

清代 粉彩長壽富貴八桃紋大碗

H 16.5cm D 40.5cm

起拍价格:2,000,000 新台币

來源:

1.Hjalmar Wicander (1860-1939) 舊藏,後由家族傳承。 2.uppsala auktionskammare auction, Sweden, 2017年6月9日, Lot1480。

介绍:

侈口深腹,外壁以粉彩密繪老樹蟠枝,桃實累累,間飾花葉,寓「長壽富貴」,枝幹作褐黑苔點皴染,桃面見點彩暈染層次分明,口沿赭彩護口,內壁開光繪南極仙翁倚鹿而坐,圈足內另飾一枝壽桃。蟠桃亦稱「壽桃」、「仙桃」,傳說西王母的蟠桃三千年一開花、三千年一結果,食之可延年益壽,因而有吉祥、長壽之寓意。而「九」與「久」同音,象徵長長久久、長壽綿延,故「九桃」有「長壽久安」的吉祥涵義。粉彩九桃紋為御窯廠重要經典圖案之一,最早可追溯至清雍正時期,如北京故宮博物院庋藏清雍正〈粉彩八桃天球瓶〉(圖一),此外,雍正官窯粉彩瓷器多繪八顆蟠桃,乾隆時為追求吉數則多為九顆蟠桃,因此又有「雍八乾九」之說。

本器採用粉彩工藝,即一種在明五彩的基礎上發展,借鑒銅胎琺瑯彩的製作方法,在康熙年間創燒的新品種瓷器(註1),其特色在於運用含砷的玻璃白打底(註2),再以色彩渲染技法繪製圖案,使色彩粉潤柔和,富麗典雅。此器外器壁繪以九顆碩大的蟠桃紋飾,象徵長壽吉祥,並融合了富貴與壽考的祝福。蟠桃自古被視為仙果,寓意健康長壽與福壽雙全,九桃更象徵著長久與圓滿。此器之粉彩九桃紋描繪細緻,桃枝蜿蜒交錯,花葉繁茂,色彩巧妙運用粉紅、嫩黃、淺綠等柔和色調,展現出粉彩彩繪的高超技藝,同時釉質也是細膩光潤,整器不僅線條流暢且構圖勻稱,盡顯乾隆時期瓷器的奢華風格。

若從色彩配方上比較雍乾兩朝,雍正時期的粉彩以白釉為底,色彩較為單純且清新,色調疏朗,注重色彩的明媚和層次感(註3)。乾隆時期則逐步豐富了色彩的深度和飽滿度,採用更多變化的色釉作為底飾,如粉紅、淡黃、嫩綠等色彩,形成多樣的「錦地」背景效果,增強了視覺的豐富性和華麗感(註4)。

在施彩技法上,雍正時期的粉彩繪製工藝注重線條細膩,色彩組合較為和諧,追求簡潔明快,而到了乾隆時期,粉彩的繪製呈現出更加複雜的層次,一方面在底釉基礎上再加彩繪主紋,形成一種圖案浮現於錦緞上的視覺效果,另一方面發展出以剔彩技法輔助粉彩繪製,通過剔除部分彩釉以突出主紋,形成色彩與紋飾的對比,展現出細膩的立體感和精緻的裝飾效果,技藝更加爐火純青。

類似工藝品可參見北京故宮博物院庋藏清雍正〈粉彩過枝桃樹紋盤〉(參閱1),2020年北京保利15週年拍賣會「禹貢貳—雍正御窯十三絕」專場,拍品編號5038清雍正〈粉彩六桃五蝠過枝「福壽雙全」圖碗〉(參閱2),2020年香港蘇富比,拍品編號3622清雍正〈粉彩過枝福壽雙全碗「大清雍正年製」款〉(參閱3)。綜上,粉彩九桃長壽富貴紋碗是以精湛粉彩技藝繪製的吉祥主題瓷器,是研究清代宮廷藝術、工藝和文化的重要珍品,相當值得珍藏。

註腳

[1] 王淑媛、李凌:〈淺談粉彩工藝心得〉,《景德鎮陶瓷》2009年第3期,(江西:景德鎮市陶瓷研所,2009年)。

[2] 張海龍、張靜靜:〈淺析清代粉彩瓷的發展與藝術特色〉,(江西:江西工藝美術館,2013年)。

[3] 沈以正:〈淺釋康雍乾三朝琺瑯彩瓷與瓷畫〉,《美育》1996年第70期,(臺北市:國立臺灣藝術教育館,1996年),頁33-44。

[4] 余佩瑾:〈時代與風格——清代乾隆官窯的仿古與創新〉,《行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告書》,(臺北市:國立故宮博物院器物處,2006年),頁11。

Lot 6187

清代 大清清嘉慶年製 松石綠地粉彩托八寶賁巴瓶

H 26cm

來源:日本私人收藏家舊藏。

起拍价格:1,800,000 新台币

介绍:

瓷胎,歛口,階式頸,圓肩,圓腹,高外撇圈足,口沿旁平出一蓋形裝飾,器形似無流之賁巴壺。全器施松石綠色釉,器表繪粉彩各式圖案,口沿作粉地藍點圓珠紋,乃模擬嵌珠金工之裝飾,表現「寶飾感」,蓋狀裝飾繪團花紋,頸部繪五色垂帶紋,肩部飾一圈如意雲紋,腹部繪佛教八寶:寶瓶,寶傘,白蓋,盤長,金魚,法螺,蓮花,法輪,間以番蓮紋,圈足飾一圈蓮瓣紋,全器圖紋極繁麗,足露胎一圈,內施湖綠釉紅料書「大清嘉慶年製」六字篆書款。

賁巴瓶起源於藏傳佛教,是藏語中「瓶」之意,最初多以金、銀、銅等金屬製成,作為密宗修行及佛教儀式中盛裝淨水、灌頂和沐佛用的法器。其形制類似唐代淨瓶,早期造型多模仿塔形,配有流口但無柄,使用時手握壺頸。《佛學大辭典》中曾寫道:「天竺國王即位時,以奔巴壺盛四大海之水灌於頂而表祝願,密教效此世法,於其人加行成就。嗣阿犁位時,設壇而行灌頂之式。」賁巴瓶在藏傳佛教密宗修行儀式中十分重要,常用於灌頂、灑淨、加持等法會,俗稱「藏草壺」或「藏草瓶」,因為常在瓶中插放草以供禮佛之用。 瓷質賁巴瓶的燒造起於清代康熙年間,早期瓷賁巴壺造型借鑒唐代淨瓶,雍正時期開始有甘露瓶樣式出現,到了乾隆時期,賁巴瓶發展出「寶瓶」和「寶瓶加流」兩種新造型,造型多樣且裝飾華麗。清代瓷製賁巴瓶是藏族金屬製品向瓷器轉化的結果,代表漢藏文化在工藝上的融合,賁巴瓶作為宮廷藏傳供器的重要母題,嘉慶一朝仍沿祖制,其中松石綠地粉彩與纏枝番蓮相配之格局尤為時尚。

嘉慶年間所生產的瓷器,其制瓷工藝完全繼承了乾隆朝的風格,除創作意識形態沒有太大變化外,原料配製、制坯手段、畫瓷用彩都遵循舊習,各方面的技巧都相當純熟。從造型到釉彩,不看款識很難與乾隆時期的瓷器區分開。在各式瓷器中,五彩、鬥彩、粉彩均追求色調濃厚,畫面繁複,圖樣花紋華麗的堆砌,營造一種富麗堂皇的裝飾色彩。嘉慶皇帝與乾隆皇帝相同,富有生活情趣且追求嚮往雅緻的生活。在清宮舊藏《嘉慶帝漢裝行樂圖》當中,嘉慶皇帝充滿興趣的賞玩古物,欣賞花藝,而花器皆是青花纏枝小膽瓶和釉裡紅馬掛瓶,式樣別致玲瓏,由此不難想見嘉慶皇帝對瓷器一項的要求,並具備相當的審美水準和喜好。因此嘉慶一朝的瓷器承襲乾隆的成熟工藝並且從中亦見肇新,意趣之妙,品格之高不讓前朝。 嘉慶彩瓷以粉彩最具代表,其工藝風格和乾隆時期幾乎沒有區別。各種彩料產生深淺、濃淡的過渡,畫面如同敷了薄粉般柔和溫潤。將器物呈現出“粉彩特有的暈染效果”,是其工藝到位的證明。本器釉面瑩潤透亮,帶有光滑如脂的質感,不難想見從燒窯時溫控、胎土配方等各方面都很講究。器物色彩搭配的既有層次變化,又和諧統一,是彩繪功力的展現。倘若再更深層的探討其紋飾背後的寓意,便更能體會它的文化厚度。

與本器相似工藝,可見國立故宮博物院庋藏清乾隆〈粉彩奔巴壺〉(參閱1)、〈洋彩湖綠地番蓮紋瓶〉(參閱2)及上海博物館庋藏〈綠地粉彩八吉祥紋瓶〉(參閱3)。 本器設色清潤而不俗,番蓮葉脈、卷草回勾勻稱,八寶比例得宜,整體視覺秩序井然,具鮮明時代風貌與宗教吉祥的延續價值,承載文化與藝術價值,尤其清代的賁巴瓶被視為宮廷皇家器物,工藝精湛且保存良好,是收藏和研究的重要對象。

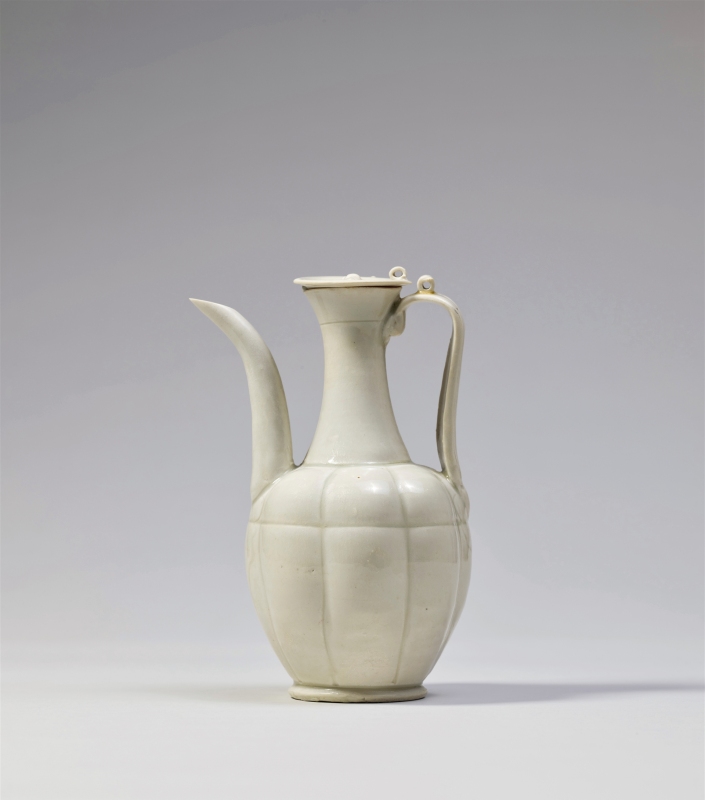

Lot 6012

湖田窯白釉瓜稜式帶蓋執壺

H 16.3cm

起拍价格:250,000 新台币

介绍:

敞口高頸,長流曲柄,鼓腹內收承矮圈足,瓶身八瓣瓜稜式,線條柔和,配盞式蓋,蓋面中央作蓮蕾形鈕,壺嘴細長且向上揚起,流端切口呈橢圓形,壺身有精緻的把手,整體線條流暢優美,胎體纖薄,通體施白釉,釉色清潤乳白,稜線及接榫處見微聚釉,底足無釉,修胎規整,本器造型流暢端麗,意韻儒雅,為宋代湖田窯燒製的經典酒器。 湖田窯是中國宋、元兩代製瓷規模最大、延續燒造時間最長、生產瓷器最精美的窯場,遺址在今中國江西省景德鎮市東南的湖田村內。

關於湖田窯,最早見於蔣祈的《陶記》、明嘉靖二十一年刊印的《江西通志》,清乾隆、嘉慶之際的《南窯筆記》和《景德鎮陶錄》亦有記述,但都略而不詳。湖田窯瓷器多施釉不均勻,積釉處多發青色,上手後潤滑,叩之清脆悅耳,少有底滿釉,多為墊燒,由於胎土細潔,墊燒處常有黑褐色色斑,此外,湖田窯瓷器青白瓷印花水平不一,有精有粗,圖案亦是有清晰有模糊,印花處釉水有厚有薄,積釉現象明顯。 本器釉面瑩潤,開片自然,造型端莊,壺蓋保存良好,與市面多見壺蓋佚失品相比,更具收藏價值,2025年香港蘇富比,拍品編號5011〈青白釉瓜棱式帶蓋執壺〉,在器形上與本器十分相似,可作為參考。

Lot 6017

銅獸面紋鼎式爐

H 17.5cm D 13.5cm

起拍价格:200,000 新台币

青銅鼎,圓腹深壁,口沿平直略外侈,口沿厚重,上置一對豎耳,耳作梯形片狀;器身等距三柱足承托,三足挺直,腹外通體飾紋,口沿下繞以一周連續渦線地紋,腹部作成組獸面紋,主紋起伏,眼際以浮雕圓點展現獸面紋的立體感,內壁圓弧,見自然氧化與陳舊痕。器表呈灰白至綠褐色斑駁銅鏽,局部可見清理與磨蝕痕。 商周時期的青銅鼎造型沉穩莊重,通常以三足、雙立耳、鼓腹的結構為主,鼎身曲線圓潤,重心較低,表現出飽滿端莊的視覺效果。獸面紋呈現神秘肅穆的藝術風格,不僅裝飾功能強烈,更象徵著權力與祭祀的神聖性。

Lot 6018

銅鴞尊

H 20cm

起拍价格:150,000 新台币

Lot 6021

銅透雕幾何紋雙聯鞘銎柄直刃短劍

L 39.5cm

起拍价格:60,000 新台币

本器由雙聯鞘、直刃和短劍三部分組成,雙聯鞘及柄部分裝飾複雜的幾何紋樣,刃及劍身光素,線條刻劃精細,屬歐亞大陸草原早期游牧人文化兵器。青銅兵器中以各式短劍最具特色,包括銎柄式直刃或曲刃劍、短莖式曲刃劍、Т形柄曲刃劍、直柄直刃劍等。1985年內蒙古甯城小黑石溝出土的西周晚期至春秋早期〈雙聯鞘銎曲刃長劍〉,同樣與本作為雙聯鏤空三角紋劍鞘,可作為參考依據。山戎部族雙聯青銅短劍鞘與本件作品風格相近,在其它同時期文化中所未見,技術相當進步,亦可代表此時期短劍中之精品。

Lot 6042

馬家窯彩陶幾何紋罐兩件

H 33.5cm / H 25.8cm

起拍价格:5,000 新台币

Lot 6045

唐三彩雁型筆洗

L 12cm

起拍价格:300,000 新台币

Lot 6076

清代 玉仿古獸面提樑卣式蓋瓶

H 22.3cm

來源:倫敦佳士得2018年11月6日,Lot211。

起拍价格:700,000 新台币

以整塊細膩的青白玉料琢刻而成。整體呈扁圓體,壺身橢圓,束口長頸,垂腹,外撇高圈足,頸部設有雙夔耳,耳內套以提樑,蓋作寶頂式。通體以陰線刻卷雲、如意紋與開光裝飾,玉質青白,局部見色根。本器為清代仿古玉器的代表作。提樑卣器型仿商代青銅卣,提樑頂端通常飾有如意紋或曲線,紋飾多為如意紋、夔鳳紋、獸面紋等。本器器型紋飾刻劃清晰精美,層次分明。 類此玉器不僅工藝複雜,對材料的要求也相當高,體現了清代宮廷對玉器制作的高度追求和技藝水平。清代提樑卣的造型多取材於乾隆時期官修的《欽定西清古鑒》,該書輯錄了大量清宮收藏的古代青銅器,為乾隆仿古玉器制作提供了範本。清朝通過軍事平定新疆地區,保證優質和闐玉的運輸,並以法律形式將其列為皇家壟斷,乾隆皇帝時期是和闐玉器制作的鼎盛期,宮廷選料講究、工藝精湛,玉器形式多樣,其中提樑卣不僅是實用的盛酒器具,也具備很高的藝術和文化價值,它融合了清代對青銅器形制的仿製與創新,紋飾寓意吉祥,既是皇室陳設也是哲學審美的載體,是清宮玉器中極具代表性的珍品。同形器可見國立故宮博物院庋藏〈玉提梁卣〉。

Lot 6077

清代 白玉雙童子太平如意洗

L 12.5cm

起拍价格:750,000 新台币

白玉質,質地細膩,溫潤潔白,帶油脂光與些許黃色沁斑。洗呈海棠花口形,口沿刻回紋一周,弧壁淺腹,下承隨形圈足,內壁打磨拋光平整光潔,洗內圓雕雙童子對戲,呈蹲坐之姿,髮梳雙髻,樸實無邪,喜笑顏開,一童手舉如意,另一童手持太平車,兩人相視而歡,整體造型清雅獨特,寓意吉祥,線條流暢而勻淨,人物與器壁一體相生,空靈有致。 童子象徵多子多福,如意寓「隨心遂意」,主題寓意「太平如意、雙喜增慶」,是清代玉雕的經典題材。洗器作為文房用具又合雅玩之趣,既可用作洗筆、置水,又可為案頭陳設增添吉祥,是將實用性與藝術性完美結合的精巧之作。本件白玉洗不僅風格端正典雅,線條柔順乾淨,人物更是飽滿而不失靈動,是清代玉洗中上乘佳作。 相似之例可見北京故宮博物院庋藏〈白玉五子嬰戲水丞〉,以玉圓雕一大缸,缸身飾變形獸面紋,缸外有四個孩童,姿態各異,缸中另有一個孩童,五子分持不同器物,象徵吉祥,整體寓意五子登科。2010年北京匡時,拍品編號1172〈白玉帶皮如意平安洗〉,形制也與本件十分相似,可供對照參考。

Lot 6091

清代 大清乾隆年製 青花纏枝蓮四季花卉紋賞瓶

H 36.5cm

起拍价格:700,000 新台币

介绍:

通體以白釉為地,頸部飾高蕉葉紋,肩部繞以回紋帶,腹部繪纏枝蓮與四季花卉團花相間,花葉細勾,內平填青花,頸下飾如意雲頭,口外及腹下各飾雙弦紋為界,底露胎一圈,書青花「大清乾隆年製」六字篆書款。此器承乾隆官窯經典分區與紋樣語彙,青花發色清亮均勻,紋飾布局嚴整,為宮廷風格典型陳設器。

本件乾隆纏枝蓮紋賞瓶,青花發色翠亮,器形比例優美,紋飾繁縟華麗,紋飾由上而下,瓶頸上作海水江牙鑲如意頭,下接蕉葉紋與回文,肩部綴飾纏枝蓮並如意,瓶腹最為精采,以三道弦紋與頸部作區隔,繪畫蓮花、牡丹、菊花等各式花卉,枝蔓纏繞,姿態豐富多異,足底作仰蓮紋與捲草,上下呼應,纏枝蓮又稱「萬壽藤」,因其結構連綿不斷,故又具生生不息之美意,為清代宮廷經典紋飾。

賞瓶起源於雍正朝,於乾隆年間成熟完善,成為象徵官府品格與皇室賞賜的重要瓷器徽標,此瓶造型挺拔,撇口長頸,弧腹漸收,採用圈足外撇設計,整體比例均衡雅致,體現清宮御窯精緻的胎質與釉色處理。 青花纏枝蓮紋為此器的視覺核心及文化內涵所在,纏枝蓮是寓意生生不息、長壽富貴的吉祥象徵,瓶身紋飾層次豐富,由上而下有海水江牙紋、如意頭、蕉葉紋、回紋,肩部及腹部則繪以纏枝蓮與牡丹、菊花、四季花卉等花草,生動且姿態各異,展現出清代宮廷繪畫精湛堆疊層次技法與濃淡兼宜的青花繪彩技巧。

乾隆年間,宮廷對於青花釉色的要求極高,講究青色發色鮮麗明快且層次豐富,賞瓶的青花色澤清雅且略帶翠意,整體釉面光潤圓滑,胎體細膩致密,於胚胎與施釉工藝上,展現了清代上乘制瓷技術,瓶底款識「大清乾隆年製」為經典六字篆書款,彰顯其官方御用身份,增加歷史和藝術價值。此外,纏枝蓮紋與四季花卉紋的融合,反映了乾隆皇帝推崇的文人雅趣和吉祥祈福理念,牡丹象徵富貴華麗,菊花寓意長壽堅強,蓮花象徵清廉高潔,整組紋飾不僅美學價值極高,更蘊含著宮廷對忠誠、清廉與長壽的期望,榮華富貴與道德風範兼容並蓄,以物喻人,體現封建禮教倫理與皇家崇高理想。

同時,賞瓶多用於宮廷內部的賞賜典禮,作為皇帝對官員的嘉獎和期許之物。此類瓷器在官員間流傳,成為家族珍藏的寶物,也承載著皇權政治與宮廷文化的象徵意義。清代官窯系統周密,賞瓶的規格、紋樣、款識均嚴格管控,以確保品質穩定與象徵尊貴性。

在繪製技法上,青花纏枝蓮賞瓶展現乾隆時期青花瓷畫風的成熟,以細膩的筆觸和高超的層次感處理花卉的形態與紋理,青花色調的冷暖變化體現了畫家對空間感和光影效果的精確掌控。細節處如海水紋、蕉葉紋及如意紋等陪襯,既豐富了視覺層次,也強化了整件器物的宮廷氣派。

同形器可見國立故宮博物院庋藏〈青花長頸瓶〉(參閱1),2021年香港佳士得,曾為香港著名收藏家陳玉階舊藏,拍品編號2919〈青花纏枝蓮紋賞瓶 六字篆書款〉(參閱2),2019年紐約蘇富比,拍品編號527〈青花纏枝花卉紋賞瓶 《大清乾隆年製》款〉(參閱3)。在市場上具有識款的乾隆青花纏枝蓮賞瓶皆有不錯佳績,顯見其藝術美學與歷史文化價值均受肯定,值得收藏。

Lot 6119

銅龍鳳紋搖錢樹構件

H 50cm

起拍价格:600,000 新台币

介绍:

本器為四川系東漢墓葬中可見的搖錢樹之枝葉殘片,薄片式青銅鏤空,邊緣見合範鑄縫與鑄瘤,局部保留銼修痕,紋飾以龍、鳳與卷雲為主,穿插若干化錢式圓孔與方孔,兼具象徵財祿與減重、穿榫功能。器物上可見冠羽高聳之鳳鳥、卷鬚張口之龍以及雲葉、靈芝等仙界語彙,構圖與四川葬俗中「升仙致富」的信仰相合。原器應由陶或青銅座、主幹及數層枝葉組成,表面呈孔雀石綠與石青藍交錯鏽層,為研究東漢蜀地之文化、金屬工藝與宗教圖像的有力標本。

搖錢樹主要發現於西南地區,考古學者馮漢驥於40 年代將其定名為「錢樹」或「搖錢樹」,此名稱被學術界廣為使用,80 年代起開始有學者提出不同看法,主張稱為升仙樹、宇宙樹、金花樹或柱銖樹(註1)。搖錢樹大多由兩部分組成,上部為青銅樹形鑄件,常見有龍鳳等瑞獸紋飾,枝葉透雕細緻,工藝上多使用塊範法與失蠟法,枝葉往往附有五銖掛飾,並且有人物、禽獸形象,有的樹幹上鑄有佛像,下部則為樹座,樹座有陶質、石質和銅質多種,表面有山巒、人物、神獸圖像,多見蟾蜍、神獸扶托樹幹,造型生動有趣,也多飾有錢紋,頂端中空,用以插立上部的青銅樹幹。

搖錢樹在東漢的思想文化中,不僅象徵財富與吉祥,更代表古人對升仙不死、神仙思想的願望(註1),也反映出人們由自然崇拜延伸至以金錢為主的功利信仰的社會變遷。本件青銅龍鳳紋搖錢樹雖僅是構件,然細節處理之細膩,展示了漢代青銅工藝的卓越水平,更具有重要的文化價值涵義,是研究古代藝術、宗教信仰及社會結構不可或缺的珍貴實物。

考古學家發掘的搖錢樹,主要分布於今四川省、雲南省、貴州省和陜西省漢中地區,大部分都受損,其中著名的有舊金山亞洲文化藝術博物館庋藏的〈青銅搖錢樹〉,大都會藝術博物館庋藏〈青銅搖錢樹〉,普林斯頓大學藝術博物館庋藏〈青銅搖錢樹〉。現存最大的青銅搖錢樹為四川省綿陽市博物館庋藏,綿陽市何家山2 號東漢崖墓出土的〈東漢搖錢樹〉。

註腳

[1] 俞偉超:〈秦漢青銅器概論〉,《中國青銅器全集·秦漢》,(北京:文物出版社,1998 年)頁17。

[2] 周克林:《東漢六朝錢樹研究》,(成都市:巴蜀書社,2012 年)。

Lot 6120

銅錯金銀幾何紋油燈

H 27.5cm

起拍价格:250,000 新台币

Lot 6135

龍泉窯青釉瓜棱花口瓶

H 24cm

起拍价格:1,000,000 新台币

全器呈花口瓜棱腹,長頸,下承菊瓣式圈足,通體覆淡青釉,施釉均勻,釉面光潤,口沿及足緣局部有細小磕釉與窯粘,餘見窯內瑕點與自然縮釉。宋代龍泉窯瓜棱瓶是中國宋代龍泉窯燒製的青瓷珍品,以其獨特的造型和釉色著稱,此類瓜棱瓶多呈撇口、長頸、長圓腹,瓶身通體飾有瓜棱形的豎紋,口足外撇呈花瓣形,整體造型優雅規整。將宋代龍泉窯中的質樸與雅緻充分融合展現。 瓜棱瓶形狀仿似瓜果,瓶身的瓜棱線條柔順且古雅,表現出宋代陶瓷簡約卻不失精緻的風格。相較於其他時代及窯口的青瓷作品,龍泉窯瓜棱瓶以其獨特的結構、曼妙的曲線和溫柔的釉色而著名,是研究宋代青瓷藝術不可或缺的經典器物。龍泉窯位於浙江龍泉,燒製歷史悠久,南宋時期達到鼎盛。瓜棱瓶的製作技法包括以模具分兩模分胚垂合而成,其胎質處理需使用經過精細淘洗的瓷土,確保胎體質地細膩均勻,施釉厚度約0.1毫米,釉面呈現溫潤如玉的質感,此類瓷器不僅是實用器皿,也常作為藝術品珍藏,體現出宋代陶瓷工藝技術之高超和獨特審美追求。

Lot 6143

龍官溪口窯青釉大碗

H 8cm D 22.5cm

起拍价格:5,000,000 新台币

來源:

1.英國倫敦亞瑟·哈里斯(Arthur Harris)空軍上將(1892–1984),1946年入藏。

2.英國重要藏家收藏1975年。

介绍:

本器侈口,弧腹,小圈足,足緣施褐色護足,通體施青瓷釉,釉色灰青,釉表密佈金絲鐵線式開片,為哥釉典型語彙。此類仿官風哥釉為龍泉窯晚期重要產品,藉厚潤釉層與自然裂紋再現宋代哥窯的審美趣味。 「金絲鐵線」是宋代哥窯作品特有的稱謂,描述哥窯作品器身佈滿的黑黃交織紋片,其中大開片呈深灰色似鐵,故稱鐵線,小開片呈黃褐色似金,則稱金線。這種經由窯溫燒製出的開片無法完全由人掌控,因而每一件器物都是獨一無二的,這種驚喜頗為人所愛,所以歷朝歷代均以宋哥窯器為仿燒對象。

據《龍泉瓦窯垟與瓦窯路》一書(註1),2010年起,浙江省文物考古研究所、北京大學、故宮博物院、龍泉青瓷博物館等單位以龍泉黑胎青瓷研究為核心,對龍泉地區的古窯址進行系統的調查及重點發掘(圖一)。2011年,浙江文物考古研究所對瓦窯路窯址進行了調查和試掘(圖二),出土了較多可復原的開片黑胎青瓷(圖三);同年,北京大學文博學院、故宮博物館等聯合對瓦窯垟窯址進行考古發掘,清理窯爐遺跡兩處,發現黑胎青瓷與白胎青瓷兼燒。本件龍泉窯哥釉青瓷碗應屬其中少見的白胎青瓷。 同形器可見國立故宮博物院庋藏〈哥窯青瓷葵口碗〉(參閱1)及〈哥窯青瓷葵瓣口碗〉(參閱2)。本件龍泉窯哥釉青瓷碗雖具不少歷史歲月痕跡,但是較為罕見的白胎青瓷,磨痕與磕碰不減其古樸典雅。

註腳 [1] 浙江省文物考古研究所、北京大學考古文博學院、龍泉青瓷博物館編:《龍泉瓦窯垟與瓦窯路》(北京市:文物出版社,2023)。

Lot 6164

清代 白玉獸首雙耳活環蓋爐

10.5cm W14cm

起拍价格:900,000 新台币

質,爐取整料白玉雕琢,玉質瑩潤細膩,潔白光潔,蓋與爐身子母口相合,蓋頂設「壽」字紋平鈕,四周作鏤雕如意綴活環,下飾獸面紋一周,造型端嚴,比例穩健。爐腹與蓋面呼應,刻獸面紋,兩側雕琢獸首銜活環耳,獸眼圓睜,眉棱與毛鬃刻劃分明,形象遒勁生動,底承三獸足,整體造形凝練沉穩,雕工純熟,是文房陳設、玩賞之佳品。 清代仿古玉器是指模仿上自新石器時代下至明代玉器造型與紋飾的玉器,多以商周青銅禮器為藍本,其中尤以乾隆皇帝特別好古,是清代仿古玉器的鼎盛期。清代玉匠在製作仿古玉器的過程中,會根據玉材和當朝審美偏好進行變通,如改變器物的大小比例和紋飾等,像本件就是此風格特點明顯的清代仿古彝器,雖然在器形及紋飾上進行仿製,但細節上仍融合清代當朝風尚,演繹出古器的新時代面貌。 國立故宮博物院庋藏清代〈玉爐〉,子母口,深壁,有三短足,雙環耳,耳各帶一活環,帶圈足鈕圓頂蓋,蓋鈕周圍透雕三活環,淺浮雕龍紋,三足頂部琢象頭,與本器十分相似,皆是清代仿古佳作,藍本取自饕餮鼎圖譜(圖一),仿古器形又不乏迎合當代審美之創新。

Lot 6172

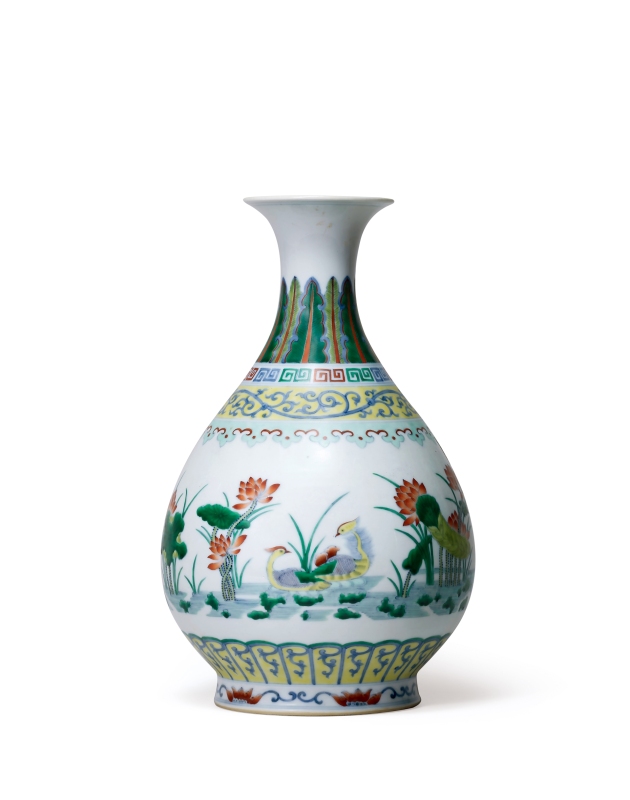

清乾隆 大清乾隆年製 鬥彩荷蓮鴛鴦玉壺春

H 30.1cm

來源:翰海2012年春拍,重要古董書畫夜場,2012年5月25日,Lot815。

起拍价格:1,000,000 新台币

介绍:

此瓶撇口束頸,溜肩垂腹,圈足外撇,為經典玉壺春造型。頸部飾蕉葉紋,間以紅綠描邊,其下環飾折枝回紋帶與黃地纏枝番蓮,肩際以如意雲頭開光過渡,腹部主景繪蓮塘水景,荷葉亭亭,蓮花盛放,一對鴛鴦遊於蕩漾水波間,間點蘆葦與水草,近足處飾黃地蕉葉形仰蓮瓣邊飾,足牆外沿再畫卷草紋,彩料設色清麗,綠、黃、胭脂、石青等暈染柔和,構圖分區嚴謹,界畫工整,底書「大清乾隆年製」六字三行篆書款。 本器是典型清代鬥彩瓷器佳作,融合高超技藝與優雅審美。瓶上彩釉填繪精緻,其中如意雲紋所填綠彩為同時期所特有,後世極難仿作,腹部鴛鴦荷蓮紋始於乾隆朝,後世多有參照,有碗、盤、瓶等器形,但以鬥彩荷蓮鴛鴦紋施於玉壺春,此例為僅見。

鬥彩技法起源於明代成化時期,特點是先以青花勾勒紋樣輪廓,再填以多彩釉彩,經二次燒制完成。清代尤其在康熙、雍正、乾隆三朝,鬥彩瓷器工藝達到新高峰,彩繪細膩、色彩豐富,康熙時色彩稍濃,雍正時則更加精細且色彩層次分明,乾隆朝鬥彩則裝飾華麗且常融合金彩與粉彩技法,顯得富麗堂皇。玉壺春瓶是中國傳統瓷器中經典的器型,造型俊雅,頸細長,腹部豐滿,線條柔和流暢,清代的玉壺春瓶多採用鬥彩裝飾。荷蓮紋象徵清凈和高潔,荷葉寬大舒展,蓮花或含苞待放,布局錯落有致,極富生趣。鴛鴦作為祥瑞之物,與荷蓮搭配,不僅寓意夫妻和諧、永結同心,也為器物增添靈動的生命力。整體而言,清代鬥彩荷蓮鴛鴦玉壺春瓶不僅是工藝結晶,更是文化藝術與良好寓意的載體,展現了清代製瓷技藝的卓越水準,既具實用價值,也承載著深厚的文化價值。

Lot 6207

明代 14世紀 銅鎏金度母像

H 15.5cm

起拍价格:350,000 新台币

造像以銅鎏金鑄造一尊姿態優美的度母像。度母面容祥和,雙眼微睜,嘴角微微帶笑,半跏跌坐於覆瓣蓮座。度母左手施說法印並執蓮莖,兩肩蓮莖分挺花與蓓蕾,右足踏小蓮托,雙腿塹刻花紋,並以粒粒分明的連珠作加飾。全身嵌以綠松石、青金石等寶石裝飾,充滿藝術感。底板陰刻十字杵紋。 明代14 世紀的銅鎏金度母像是一件極具藝術和宗教價值的佛教造像精品,此度母像鎏金歷經百年依然明亮,可見當時鎏金之厚重。造型古樸莊嚴,且多鑲嵌彩色寶石,呈現華麗的風格,充分體現了此時期成熟的造像工藝與美學風貌。 度母(梵名Tara)是佛教中的救度菩薩,象徵慈悲與救度眾生的慈祥精神。銅鎏金度母像通常表現出柔和慈悲的神態,身形圓潤優雅,髮髻精巧且點綴珠寶,這些特徵與唐卡和寺廟供奉的度母造像相呼應。這類造像風格深受藏傳佛教影響, 展現了尼泊爾與藏族藝術的融合。此外,明代的銅鎏金度母像在工藝上以金層厚重華美著稱,表面經過精細鎏金處理,使其光澤明亮持久。本尊造像保持完整保存狀態,是為當時宮廷及寺廟珍藏之瑰寶,不僅展現了精湛的鎏金工藝、深厚的宗教文化底蘊與西藏及中原地區藝術的交流融合,為後世保存了一份動人的歷史記憶,同時也具有極高的藝術收藏價值和歷史研究價值。

Lot 6208

明代 銅鎏銀金剛總持像

H 25cm

起拍价格:800,000 新台币

介绍:

本尊工藝是較為少見的銅鎏銀造像。金剛總持結跏趺坐,軀幹挺拔,主臂於心間合十作合掌印,即合掌持如意寶珠之意,兩側副臂挽持長莖飾葉花,右或持數珠,左托蓮莖之制,象徵大悲與清淨,面相豐圓,長目高鼻,三葉寶冠鏤空繁縟,髮髻高束,胸、臂、腰間瓔珞與瓔珞梳理嚴整,滿飾綠松石細嵌,為藏蒙地區常見裝飾。衣紋貼體而轉折分明,裙褶呈串珠式連綴,器表鎏銀,呈現百年歷史留下的歲月痕跡。寬展連座,底部銅質封板,陰刻雙金剛杵與八吉祥紋。

金剛總持(梵名Vajradhara)在密宗信仰體系中被視為本初佛,象徵一切佛的法身與智慧的極致,是密教諸佛最根本的本源,被尊為「三身佛」之一,也是諸尊密法的總持者。著名佛教大師釋太虛於所著《佛學概論》中寫道:「『多杰羌佛』譯為金剛總持,現持金剛杵以降伏一切魔怨,是依佛大雄大力具足無量方便功德而言。一切如來都有金剛身。」本尊佛像以銅為基材,施以鎏銀工藝,局部鑲嵌綠松石,顯現高貴美感,像主體端莊穩重,展現圓潤線條及健美比例,金剛總持雙手於胸前交叉,頭戴高聳華麗的寶冠,冠飾精細,並嵌有大量綠松石裝飾,頸部、胸前、臂戴等處繁複珠鏈,彰顯藏傳造像追求莊嚴與審美的工藝特質。

銅鎏銀工法可追溯至元明以降藏地、尼泊爾及清代宮廷的造像潮流。銀在古代藏區屬於昂貴稀有材質,因此此尊的呈現方式更顯珍罕。鎏銀層與綠松石鑲嵌在色彩上形成鮮明層次,強調了立體效果與神聖性,在宗教審美上非常突出。

Lot 6210

清康熙 銅鎏金四臂觀音像

H 33.5cm

起拍价格:2,000,000 新台币

介绍:

銅鎏金造像,通體以多色寶石裝飾,金光熠熠,輝煌奪目。四臂觀音(梵名 ā ak arī Avalokite vara,意為「六字大明咒觀音」)結跏趺坐雙層覆蓮座,前二臂合十於胸前,象徵至誠禮讚,右後臂持念珠,表持誦「嗡嘛呢叭咪吽」,左後臂托蓮莖,寓清淨智慧。面相圓潤安詳,時代風格鮮明。頭戴五葉寶冠,以綠松石、各色寶石等加飾,觀音結全跏趺坐於蓮花座上。披帛翻卷華美,衣褶錦地暗花細密,蓮花台座上以富有立體、寬厚的蓮瓣排列成型,臺緣飾聯珠紋,底層再塹刻一圈卷草紋。底部整片封板,通體鎏金明亮厚重,保存完整。

清康熙年間(1662-1722),國家安定、經濟繁榮,對於佛教的弘揚與宮廷藝術的發展尤為重視,康熙帝篤信藏傳佛教,設置專門機構負責宮廷佛教造像與法器的製作,銅鎏金造像在這一時期得以大盛,成為藏傳佛教與宮廷藝術領域的頂級工藝品。觀音菩薩是大乘佛教重要的救世菩薩,四臂觀音更被視為大慈大悲、普度眾生的具象體現,此尊四臂觀音像通體以銅鑄造,表面鎏以純金,工藝精湛,其鑄工細膩,線條流暢,體態端莊,菩薩結跏趺坐於雙層仰蓮蓮座之上,座下緣雕有連珠與卷草紋,富有清代宮廷造像的典型特徵。

四臂分別持念珠、蓮花、法螺與合掌於胸前,象徵觀音的無量慈悲與救苦救世功能,冠飾綠松石與各色寶石,顏色協調華美,顯示工匠高超的鑲嵌技巧,頸、臂、胸所披錦帶、瓔珞、手鐲、臂釧等裝飾精緻,體現了康熙時期宮廷造像以富麗堂皇、細節繁複著稱的風格,菩薩面容飽滿,雙眉細長,鼻樑高挺,嘴角微翹,顯現慈悲和悅的神情。衣紋線條流暢自然,疏密有致,突顯出動態美感。四臂觀音在佛教信仰中象徵持法、除障、加持、施捨等四種威德,合掌主臂象徵以清淨心祈願眾生安樂,念珠代表慈悲不斷、法門無盡,蓮花象徵超然塵世、淨化眾生,法螺象徵佛法傳播與無上智慧。這四臂分別展現了菩薩度化眾生的不同法門。此外,觀音菩薩作跏趺坐姿,象徵禪定與智慧,不動如山而恒為眾生祈福加持。四周寶飾與裝飾蓮花亦體現了佛教淨土教義中的吉祥和圓滿。

清康熙銅鎏金觀音造像無論形制、比例、工藝,均臻於完美,是宮廷造像藝術中的上乘之作,也是中原與藏區文化交流融合的結晶。其高逸的審美情趣與深厚的宗教內涵,成為今日藝術品市場與學術研究的熱門領域,四臂觀音具備濃厚的藏傳佛教色彩,卻也融入中國漢地造像的柔和、細膩之美,是清代藏漢合璧藝術的代表。

相似收藏即可見今年(2025年)紐約佳士得,拍品編號1154〈清康熙 銅鎏金無量壽佛像〉(參閱1)。總結而言,本尊銅鎏金四臂觀音像,不僅是宗教信仰的物質載體,更是宮廷藝術與佛教文化完美結合的範例,具備極高的歷史、藝術及學術價值。

Lot 6219

純金舍利罐一對 <附證書>

H 6cm H 6cm

來源:Ander's Auction New York 2016年7月16日,LOT101

起拍价格:1,000,000 新台币

介绍:

宋代純金舍利罐是中國佛教藝術中的至高珍品,其用途專為供奉佛教高僧或佛骨舍利而設,代表著宋代金工工藝的巔峰與宗教信仰的神聖。這類舍利罐多以純金或鎏金銅打造,圓形造型寬厚飽滿,器身及蓋上雕刻蓮花、雲紋、佛塔剎珠等紋飾,細節繁複,彰顯莊嚴,罐體下緣常見仰覆蓮座,象徵極樂世界,蓋頂一顆蓮珠則寓意舍利至尊,純金材質不僅體現宋代寺院的財力,也凸顯供奉永恆出的追求。 舍利罐屬於佛塔地宮的供奉物件,地位崇高,每逢高僧圓寂,寺院即以此珍器保存舍利子,稱為「舍利函」或「舍利宮」,因其宗教與歷史雙重意義,純金舍利罐往往被列為國家級文物保護重點。

在國立歷史博物館藏銀鎏金舍利宮(參閱1)、高雄佛陀紀念館藏各式舍利罐,均以精細金工和其蘊含的宗教深意聞名。故宮博物院典藏唐宋鍍金銅板舍利塔(參閱2),也展現了相似題材、工藝的異材質罐,並經常可見浮雕佛經、吉祥紋飾,技法同樣精湛。在當代藝術品市場,由於純金舍利罐存世稀少、宗教意涵深厚,加上材質本身罕有,極受收藏家青睞,然類此器物實屬少見,可遇不可求。本件品項良好,保存完整,精工細作,不僅為成對傳世品,更具宗教和藝術雙重意義。總結而言,宋代純金舍利罐既是佛教聖物,也是宋代金屬藝術和美學的完美體現。這類珍器代表了中國古代信仰、工藝和精神追求的頂峰,成為世人敬仰的文化遺產。

Lot 6244

銅環帶紋方甗

H 20.5cm

起拍价格:250,000 新台币

介绍:

青銅質,表面自然礦化,外壁褐綠夾雜、斑駁自然。甗為上古時代的蒸籠,典型者是由上部的「甑」,與下部的「鬲」合構而成,但在商及西周時期以一體合鑄的「獨體甗」為主。本器上段甑部,口沿外撇成方形敞口,壁面以環帶紋為主,橫向平行弦線間反覆接續的圓圈—帶狀組合,間以曲折轉角的勾連線,形成平面化連續紋帶,其下另見以曲線框出的簡化獸面或雲雷,表現為多條同心折線疊壓,下段鍋部鼓腹下收,承四短柱足,形似縮頸之方形鬲,四足均勻外撐、重心穩,腹表素面為主,見自然結殼鏽與土沁,而觀之內部,甑部底面鑄有矩陣式排氣孔,與甗蒸食功能吻合,隔板下方為空腔,用於貯水。

環帶紋為西周裝飾重點之一,常見於方形或直壁器上,其審美獨特,與商晚期高浮雕的饕餮、夔龍不同,標誌周代裝飾由「立體獸面」走向「帶狀幾何」的轉型。基本單元以上下兩至三道弦線劃出一條「帶」,帶內等距穿插圓環,有時略呈橢圓,環與環之間以短折線或雲形短鉤銜接。常見變體有單帶環列,以一條帶內單行圓環,最簡潔;或雙帶錯列,以上下兩帶,各自串環,錯落排列,視覺更密;或環帶及雲雷夾飾,帶上方或下方再加細雲雷或細弦線作填地;另外亦有角折強調型,用多重同心折線在方器轉角處形成「門形」或「簷形」強調。

基本上方甗少於圓甗,常見於西周貴族墓的成組陳設。國立故宮博物院藏有〈重環紋方甗〉(參閱1),與本器在大小上最為形似,而往年拍賣市場多為圓甗,方甗實屬少見,彌足珍貴。

Lot 6245

銅獸首形骹嵌玉矛

L 40cm

起拍价格:800,000 新台币

介绍:

本器為青銅與玉材的複合結構,器身分為三部分,一為骹部即柄端,以青銅鑄成,呈獸首形,面部突出,雙目圓睜,眼際飾旋渦狀眉紋,吻部上翹,獸首與柄身連續,柄身滿飾細密斜線與幾何紋,兩側鑄有對稱環耳,便於繫繩固定。青銅表面呈綠色銅鏽與局部褐色銅斑,顯示出長期埋藏的自然氧化痕跡。二為嵌玉刃部,刃 體為淺黃褐色玉材,斜削拋光,呈葉形或鏟形,與骹部嚙合嚴密,玉質表面有自然沁色及磨痕。三為刃面陰刻銘文,位於刃部中央偏上位置,有兩組清晰陰刻,經解讀為「鳥父癸」三字。「鳥」即族徽性符號,常見於青銅器與玉器,表示該器屬於「鳥」氏族或與「神鳥」信仰相關的部族。「父」在商周銘文中,常用於尊稱長輩、祖先或已逝的重要男性人物,也可作為「父乙、父丁」這類銘文的一部分,指代特定世系人物。「癸」為十天干之一,多用以標識人物名或製作使用的時間順序。若與「父」結合,通常指代一位具體的祖先名號,如「父癸」即「癸父」。

綜合判斷,「鳥父癸」應該是器主或族群名號,直譯為:「鳥氏族的父癸(尊長癸)」或「屬於鳥父癸之器」。針對銘文亦可旁徵上海博物館庋藏〈鳥父癸尊〉(圖1),尊的圈足內壁鑄有陽文「鳥父癸」三字銘文,其與本件「鳥父癸」銘文一致,「鳥」字作立鳥展翅造型,為典型氏族徽記,父癸指受祭者名諱。國立故宮博物院庋藏〈佳父癸爵及銘搨〉(圖2),其銘文雖非「鳥父癸」,但亦能作為本器之參照。 骹嵌玉矛屬於高等級複合兵器,製作難度高,成本昂貴,主要流行於商代晚期至西周早期。骹部以青銅鑄造,多作動物首或獸面造型,帶有穿環、突棱、渦卷紋、羽狀紋等形,刃部則以玉、玉質岩石或硬石磨製,表面可刻銘文或圖案,部分留有鑽孔以便與骹銷釘固定,嵌合方式則為骹鑄造時預留玉刃插槽,或採鑄後嵌裝,再用有機黏合劑固定,部分還有銅銷穿孔加固。青銅骹部與玉刃的結合,既保留玉器在禮制與祭祀中的神聖性,又引入青銅工藝的耐用性與莊嚴氣勢,此類嵌玉矛並非實戰用的兵器,而是禮兵器,用於祭祀、盟誓或儀典場合,象徵軍權與貴族身份,或用於王室或貴族隨葬,類似的玉矛在河南安陽殷墟婦好墓、安陽黑河路、安陽花園莊54 號墓及江西新淦大墓中均曾出土(註1)。

如國立故宮博物院庋藏〈銅曲內玉援戈〉(圖3),可見玉質受沁呈牙黃色,「曲內」為青銅質地,上下闌和玉援之間裝飾有典型商代獸面紋,玉戈製作精良,耗人力物力更甚青銅戈,但質地脆弱又遠不及青銅戈,被認為是作為神權象徵的禮儀用器。 銅柄玉首青銅獸首形骹嵌玉矛作為跨材質複合器,見證了玉禮器向青銅武器轉化過程中的工藝創新與文化融合,嵌玉青銅禮兵器在市場中本就稀少,本器還具有「鳥父癸」銘文,實屬罕見,不僅具考古與藝術雙重價值,更是研究商代銘文不可多得之收藏佳品。

註腳 [1]《殷墟婦好墓》,彩版一九:2;《中國出土玉器全集·5》,頁88;《安陽殷墟花園莊東地商代墓葬》,彩版四八:2;《中國出土玉器全集·9》,頁21。

華年繁珍 — 50-70 年代日本、香港資深藏家珍藏專場

Lot 7023

銅鎏金釋迦牟尼佛坐像

H 19cm

來源:1963年里昂和特恩布林拍賣行拍賣,Lot122。

起拍价格:1,500,000 新台币

造像為典型的唐代風格。釋迦牟尼佛結跏趺坐於台座之上,右手施無畏印,左手結定印,示止惡安眾與內修禪定之義。面相豐圓平和,長眉細目,鼻樑挺直,口角含笑,頸部三道靈紋清晰,頂作高肉髻,螺髮細密均勻,衣紋處理與鑄工手法,時代風格鮮明。佛像身著通肩袈裟,自肩臂處厚薄相間層層下瀉,於膝前匯成連續的「瀑布式」U形波紋與尖葉狀衣邊,節奏分 明而富重量感,既保留盛唐雄渾飽滿之量體,又漸現五代至早宋寫意化的線條處理。身軀比例沉穩端嚴,胸腹轉折以柔和弧線過渡,整體呈現靜穆而莊重的審美氣質。佛像鎏金厚重,於手、膝等觸手部位,與長期供養,帶有些把持摩拭遺痕,背部有一榫座。

Lot 7024

白玉臥牛

L 18cm

起拍价格:700,000 新台币

玉牛以整塊上好白玉圓雕而成,玉質溫潤,玉牛背部呈深褐皮色,自然優美。牛伏臥微微昂首,雙眼溫和的凝望前方,雙角刻細環棱,尾端服貼於背上;頸背弧面飽滿,牛身壯碩,四蹄內收,尾貼臀際。玉牛不同於常見的回首姿態,而是抬首前望,呈現出與眾不同的祥和沉靜之美,配以玉料本身的溫潤通透以及原有皮色的巧妙點綴,展現出截然不同的觀感,相比於類此題材的藝術作品更顯現其獨特韻味。 本件玉牛在造型上採取寫實風格,牛身臥伏,神態安詳,細節處理精細。在雕刻手法上,表現出宋玉注重線條流暢的美感,玉牛碩大、形象逼真又富有書卷氣息,實屬難得可見的珍品。

Lot 7001

銅鑲綠松石獸面紋飾牌

L 15.9cm W12.2cm

來源:1.1960年代美國私人藏家舊藏。 2.1970年後香港私人藏家收藏。

起拍价格:200,000 新台币

介绍:

青銅胎、綠松石細片鑲嵌,採馬賽克式密鋪。器呈長方隅圓之長方牌形,四側均出小突耳並鑽孔,便於縫綁固定。牌面以極細小的綠松石片,幾近等邊方形或短長方形密鋪為地,其間以預刻的淺槽保留金屬胎為線,構成正面主紋。正面構圖可讀為抽象化獸面,原型為饕餮或龍面,上部對稱弧線示角或眉,兩側圓環為目,中部折線為鼻樑與口,輪廓簡約而具象徵性。

這種以幾何線條及面塊組構的圖像,與二里頭文化晚期在禮制裝飾上對「原型龍獸面」的幾何化、符號化處理相吻合,同時透過「留銅為線、松石為地」的反相構圖,營造出強烈的視覺對比與神聖感。二里頭文化是中原綠松石鑲嵌工藝的高峰之一,見諸組合牌飾與器物覆面嵌飾,有細片密鋪,打磨齊面的技術特徵。此類鑲嵌飾牌多屬統治階層儀禮或權力象徵的一部分,使用方式如覆面裝飾木胎等之禮制用具,或為衣飾系統,作為組合帶飾或覆片,與骨、牙、玉、小青銅件共構禮服表面之光澤圖紋。綠松石在先秦被賦予護佑與權威之意,與龍及獸面主題相疊加,強化「守護、鎮護、御敵」的宗教政治語義。同形器見臺北故宮博物院庋藏〈綠松石牌飾〉,中國社會科學院考古研究所庋藏〈銅胎綠松石玉飾象形牌〉。

流轉歲月間 1950-1970年代香港與日本古董收藏的黃金時代 二十世紀中葉,戰後的亞洲面臨政治與經濟劇變,香港與日本的古董收藏文化亦在此脈絡中孕育發展,展現出顯著的區域特色與文化意涵。 香港的古董收藏最重要的一環即是由於1949年中國大陸政局變遷,一些來自北京、天津、上海、廣州等地的古董商號遷址香港,如當時的四大古董商仇焱之即從上海轉戰香港繼續經營古代陶瓷,而內地藏家也帶來了繁多古玩藝術品資源並逐漸流入市場,近年來在拍賣市場上天價成交的許多古玩重器,多是此時進入香港。文物隨著大量移民輾轉流入香港,大量民間收藏的古董字畫在香港的摩羅街、荷李活道以及九龍的尖沙咀附近買賣銷售,形成了初期的市場圈,令這座新興的國際都市成為中國藝術品的重要集散地。

到了50至60年代,香港催生出一批資深收藏家,他們在動盪政治經濟環境中仍持續積極參與藝術市場。當時香港經濟起飛,工商業快速發展,財富累積使部分富裕階層開始熱衷於收藏中國古董藝術品,其中以古玉、瓷器、書畫及青銅器尤為受寵。收藏風氣從私人珍藏逐步走向組織化與公眾分享,1960年代成立的「敏求精舍」即為當時華人收藏家的重要集結,成員不乏藝術推廣者與博物館贊助者。此外,張宗憲等藏家憑藉廣泛人脈及國際買家網絡,促成了香港成為中國藝術品交易中心的地位。他們從廉價市場起家,隨著市場成熟,推動大型拍賣行如佳士得於1980年代進入香港,進一步擴展收藏與交易平台。在此大背景下誕生了許多的知名古董商與藏家:胡仁牧的清代官窯單色釉器收藏、葉義的竹刻犀角雕收藏、羅桂祥的宜興陶瓷茶具收藏、葉承耀的明清傢俱收藏、李大鳴的高古瓷收藏、葛士翹父子的明清官窯瓷器收藏、徐展堂的歷代瓷器收藏等,都是聞名遐邇的私人藝術收藏,也對往後的收藏提供了更加成熟的環境。

中國古董藝術自古以來即為東亞文化的重要象徵,而日本在中國古董收藏領域中長期佔有舉足輕重的地位。首先,日本與中國歷史文化交流源遠流長,早在遣唐使時期便開始引入中國唐代文物,隨後江戶時代透過宋元明清瓷器貿易,形成豐富的中國古董資源庫存。這些珍貴文物被日本宮廷、寺廟以及私人藏家世代珍藏,他們將中國藝術視若瑰寶,亦為後來的收藏活動奠定了深厚基礎。此長期積累的文化傳承,使日本收藏界對中國古董有獨到的理解與尊重。 追溯到20世紀前期即有許多文物通過古玩貿易進入日本。當時,山中商會的山中定次郎、好古堂的中村作次郎、繭山龍泉堂的繭山松太郎、繭山順吉,博文堂的原田悟郎、壺中居的廣田松繁等也都紛紛前往中國考察、參與中國古董生意。

1920年左右,在中國從事古董生意的日本商人約有50人左右,主要在天津、北京、上海,他們主要是進貨賣往日本、美國。而一些中國古董商人也將藏品帶到日本出售。之後在1950年代戰後經濟復興期,憑藉多項得天獨厚的優勢,成為亞洲最具影響力的中國古董收藏大國之一。 日本擁有成熟的古董商網絡與鑑定體系。眾多經驗豐富的收藏家與古董商,如阪本五郎等皆以專業眼光在全球範圍內挑選與收藏中國古董精品。他們對於稀有珍品具有高度鑑別力,能有效識別文物價值與歷史意義,維護收藏品質,推動市場有序發展。 經濟實力亦是日本收藏中國古董的重要優勢。戰後經濟迅速崛起,帶動文化藝術收藏需求激增。富裕的藏家群體具備資金實力參與高端古董拍賣及私人交易,提升整體收藏層次與國際話語權。這種資金支撐不僅促進了中國古董的市場流通,也使得精品得以妥善保存與傳承。

此外,日本收藏家積極推動文化交流與學術研究。通過將珍藏的中國古董捐贈給博物館,舉辦展覽及出版研究成果,日本促進了中國古董在國際藝術史上的認知與評價。這種文化共享不僅豐富了博物館藏品,也深化了東亞文化圈的互動與理解。 再加上,日本人所推崇的「勿体無い」精神,即尊重與珍惜物品的理念,有助於中國古董的長期保護與有效傳承。這種文化觀念使得收藏者對文物進行細心維護,小心珍藏,保障了歷史文物的完整性。

綜合來看,日本憑藉深厚的歷史文化積累、專業的收藏與鑑定網絡、充裕的經濟資源以及尊重文化遺產的精神,樹立起亞洲中國古董收藏的標杆地位。這不僅推動了中國古董市場的國際化,也促進了東亞文化交流與藝術研究的持續發展。 20世紀50-70年代的日本與香港資深收藏家們,依靠深厚的文化視野與資金實力,成就了兩地藝術收藏的黃金時期。他們的收藏不僅保存了東西方重要的藝術遺產,亦為現代亞洲藝術市場奠定了穩固的基礎,影響深遠且持續發酵,也在這樣的環境下帶動了台灣的古董收藏。

1970至1980年代,許多台灣古董商會親自到香港大規模採購文物,再帶回台灣;台灣藏家也是勤跑兩地,與香港古董商或是藏家協會深度交流,促成了台灣收藏圈的蓬勃成長。尤其1978年香港蘇富比拍賣會,使台灣收藏家首次接觸到國際拍賣價格透明化和藏品多樣化,成為台灣收藏史上的重要轉捩點。後續1982年香港古董商求知雅集在台舉辦的文物展,更加深了台灣收藏家對文物深度的探求。 而日本收藏家長期以來便對台灣文物保持高度興趣,並且對台灣收藏家抱有好感,這促進了雙方在古董買賣和展覽上的合作。

此外,台灣與日本之間特殊的地緣政治關係也加深了文化上的連結,使得日本重量級鑑藏家願意將珍貴藏品帶來台灣展出與交易,進一步拓展了台灣古董市場的深度與廣度。台灣藏家多為文化素養高且對文物本身具有熱愛的人士,他們的收藏動機往往不只是投資,而是兼具文人興趣與文化傳承的精神,這造就了台灣收藏界「臥虎藏龍」的局面。 總結來說,1950-70年代香港與日本古董收藏背景不盡相同,但均受到戰後重建、經濟成長及文化認同尋找的深遠影響。香港以中國大陸文物流入及商業活力為基礎,走向具國際化的藝術品交易市場;日本則兼具傳統復興與現代藝術探索,表現出多元與活力的文化內涵。兩地的收藏發展,分別塑造了東亞古董收藏文化的重要篇章,並與台灣的收藏圈相互交流產生深遠影響。台灣古董收藏的重要性,不僅體現在豐富的藏品質量,更展現在持續累積的文化資本與市場成熟度上,使台灣亦已成為東亞地區古董收藏和交易不可忽視的核心區域。

Lot 7002

玉熊一對

H 3.7cm

起拍价格:150,000 新台币

Lot 7007

玉熊

L 7.5cm

起拍价格:100,000 新台币

以整塊青白玉料圓雕而成,局部受沁白化。玉熊狀似行走,抬頭凝望,刻畫相當傳神。雙眼圓鑽,短耳貼伏,吻部突出採陰刻技法強調細節,憨態可掬;四肢粗壯,背、肩與體側可見灰黑斑狀包漿與拋光痕,底部留平磨面並以陰刻線示趾,整體展現漢代玉走獸的樸拙之姿。 玉熊是漢代非常典型的題材之一,體態肥壯,雕刻生動逼真。 本件玉熊的造型寫實,簡練地刻畫出陰線和少許毛紋,保持玉質本身的美感,是漢代玉器寫實風格的重要代表之一。此外,熊在漢代文化中更有著精神文化的象徵,不僅存於玉器上,也出現在銅器、陶器、漆器及各類器物紋飾上。

Lot 7011

銅飛天神鳥一對

24×21.5cm / 21×16cm

起拍价格:400,000 新台币

Lot 7015

銅錯金銀仙人騎鶴香熏

H 16cm

起拍价格:400,000 新台币

介绍:

全器以青銅鑄成,再施以錯金銀。此香熏以展喙仙鶴為座,背負一高冠長鬚仙人,仙人面相寫實,鬚髯及五官刻劃生動,雙手作持物姿,一手持書簡,另一手持寶扇,全器通體以細密漩渦紋與鱗羽紋裝飾,採錯銀輔以局部錯金點綴,鶴翼羽片以V形平行刻線表現,細緻入微,鶴背開置香艙,置香後煙氣由頸部導向喙部吐出,寓意祥雲繚繞,乘鶴升仙,綜觀此器,仙人與鶴皆寓長生、清高之意,「乘鶴」為成仙升舉之象徵,為秦漢方士及求仙文化流行的標誌圖式,常見於銅熏、博山爐、帶鉤或鏡背等。

此件以青銅為底,表面精細地錯以金銀,工藝繁複且華美,主體為一隻昂首的仙鶴,羽翼間錯落金銀線條,鶴背上端坐一位神態自若的仙人,身穿寬袍,形象端莊祥和,展現「乘鶴升天」的仙道理念。據《雀豹古今注》記載:「鶴千年則變成蒼,又兩千歲則變黑,所謂玄鶴也。」所以鶴寓意著長壽,並被賦予忠貞清正、品德高尚的文化內涵,在中國傳統吉祥圖案裡十分常見,有鶴鹿同春、松鶴長春、松鶴延年等多樣變化。

秦始皇陵銅禽坑是位於陜西省西安市臨潼區晏寨鄉孫馬村的秦代陪葬坑遺址,距離秦始皇陵中心約1.5公里,為已發現距離陵墓最遠的陪葬坑。該遺址於2000年8月由村民發現線索後,經陜西省考古研究所與秦俑博物館聯合勘探確認。考古工作者在七號坑共清理出土青銅禽46件,其中銅鶴6件,天鵝20件,其它為鴻雁等禽類。這些青銅禽都與實際大小相同,動作姿態多種多樣,個別銅禽身體上能看到清晰的彩繪痕跡,這些水禽分布在一條模擬小河兩岸的台地上,有的在覓食,有的在小憩,動作各異,但頭部都面向中間的河道。其中有一隻青銅鶴,被學者認為是出土禽類中最為引人注目的一個,它長喙,曲頸,羽翼豐滿且雙腿修長,嘴里銜著青銅製成的小魚,捕食姿態十分生動,從鶴身上栩栩如生的羽毛到只需兩隻細長鶴腳便能成功撐起沈重的青銅鶴身,這些工藝技巧無不讓現代人對秦代工藝師的高超技術嘆為觀止,此外,在青銅鶴的底座上,裝飾著秦漢時期流行的雲紋,表明這隻鶴正停駐在白雲之巔,是為「仙鶴」。

據史籍記載,秦始皇癡迷於長生不老,曾派遣大批方士出海尋覓不死藥,秦始皇使用青銅仙鶴作為陪葬品,箇中緣由正是他期盼能借鶴為輿,騰雲升天,以圓生時長壽、死後成仙的美夢,換言之,這隻青銅鶴的出土,成為秦始皇「仙人夢」最生動的實物論證。 北京故宮博物院庋藏春秋時期的〈蓮鶴方壺〉或可作本件另一參照,該壺為酒器,方壺分為三部分,壺蓋、壺身和壺座。壺身的表面為十字纏繞的蟠螭紋和鳥紋,壺四面鑲嵌四隻鏤空雙角龍壺耳,四角有四隻帶翅膀小龍。底座用兩隻卷尾龍撐起整個方壺。最為精彩的是壺蓋,壺蓋四周蟠螭紋纏繞,頂部雙層盛開狀蓮瓣,烘托一隻展翅欲飛的仙鶴,仙鶴下面是一個單獨的小蓋。青銅器作為祭祀重器,荷花與仙鶴的出現,打破過往沈重肅穆的氛圍,為方壺注入了新的活力。

錯金銀是中國古代青銅器及玉器上的一種精細裝飾工藝,指在器物表面刻出凹槽或紋飾後,鑲嵌金絲和銀絲的技法[註1]。這種工藝起源於東周時期,在漢代達到鼎盛,並在玉器上也有廣泛應用。錯金銀工藝不僅表現出華麗的裝飾效果,也象徵了當時貴族和權貴的身份與財富。漢代錯金銀工藝技術成熟,塑造出諸多精美珍品,不只反映了當時社會的科技水平與美學追求,還通過絲綢之路傳播至中亞及北印度,對中外文化交流產生深遠影響。

而博山爐是漢代極負代表性的香熏器物,「博山」意指東海蓬萊、方丈、瀛洲三仙山,其蓋形層巒疊嶂,鏤孔隱約如山巒雲氣,往往置於宮廷或貴族府第中央,焚香時煙雲繞繞,似神話仙山,給人無限的想像空間,既呼應「仙山」意象,也方便人對神明、祖先實行祭祀與祈福。漢代博山爐作為香薰之器在功能上有多重用途,除淨化空氣、薰衣除穢和取暖外,亦因神仙信仰而富有象徵意義。若比較本件與博山爐之間的異同,仙人騎鶴香熏更偏重於立體人物與仙禽的生動表現,主題鮮明且直接象徵「乘鶴升天、得道長生」,突出「仙由人變」的神仙觀念,博山爐則以裝飾性構建出神山、仙島和煙雲繚繞的仙境氛圍,將對神仙世界的想像融入日常生活的香薰用具中。兩者均是漢代仙人思想器物化與圖像化的代表,只是一個側重在個體仙人塑像,一個側重在集體仙境的營造,對於我們了解漢代仙人思想及工藝技法提供了良好線索。

註腳

[1]童宇:〈再論錯金銀〉,《故宮文物月刊》第425期,(臺北市:國立故宮博物院,2018年),頁106-113。

Lot 7021

越窯秘色瓷瓜棱蓋罐

H 19.5cm

起拍价格:300,000 新台币

介绍:

本器作瓜棱八瓣,罐呈直口,平唇,短頸,肩置四耳,覆帽形蓋,口沿作起翹浪緣,蓋頂仿藤鬚鈕。通體施青釉,色澤清潤勻淨,線條挺拔,整體風格符合唐代越窯「祕色」之雅致, 附木箱書題「唐代越窯祕色瓷瓜棱罐」。 越窯也稱「秘色窯」,晚唐詩人陸龜蒙的詩篇《秘色越器》裡曾讚道:「九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遺杯。」從陸龜蒙這首詩裡可以得知,越窯是山峰一樣的翠綠色,且越窯瓷器是當時的上好瓷器。

歷史上也不乏其他記載,如唐代茶聖陸羽,便曾稱:「越瓷青,則茶色綠…青則益茶」,盛讚越窯青瓷所呈現出的釉色,「類玉」、「類冰」最適宜做為飲茶用具。(註1)此外,宋人周輝《清波雜誌》也曾寫下:「越上秘色器,錢氏有國日,供奉之物,不得臣下用,故曰秘色」,點出秘色瓷產自越窑,並在錢氏統治的吳越國時期達到鼎盛並作為貢品,秘色得名緣於臣民不能使用(註2)。另外也有說法稱祕色源於燒製技術高度保密,無論「祕色瓷」之名緣何而來,皆不失「祕色瓷」作為唐至五代時期越窯青瓷上品的地位象徵。本器展示唐代青瓷工藝水平和審美風格的重要作品,可作為進階考究之依據。

註腳

[1]盧泰康:〈九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來—唐宋時期的越窯青瓷及其鑑定〉,《陶藝》第33期,(臺北市:五行圖書出版社,2001年),頁80-85。

[2]耿寶昌:〈越窯「秘色瓷」瑣談〉,《文博》1995年第6期,(陝西:陝西省文物局,1995年),頁129-131。

Lot 7022

琺瑯暗刻花紋高足杯

H 10cm D 9.5cm

起拍价格:1,000,000 新台币

介绍:

杯敞口深腹,下承多節高足,胎施白色化妝土(註1),以泥條堆線分隔紋地,格內填施黃、藍綠、赭紅等低溫釉彩,釉面呈玻璃狀光澤,內心蓮瓣形開光中書梵字,內壁環飾八小開光,各書吉語,口沿內飾忍冬卷草與團花,外壁作聯珠框格,間飾卷草與八吉祥紋,足底露胎,中央筒芯內見淡青釉。 中央為一枚梵字種子字,以悉曇(Siddham)體書寫,種子字(梵語:■)又稱種子、種字,是密教中代表佛、菩薩的梵文音節字母,內圍八小開光為吉語字組,作「長命富貴、金玉滿堂」,推測用於祈福、延壽與禮佛。

五彩瀝粉高足杯是元代瓷器中的一種珍品,具有較高的藝術和歷史價值。用瀝粉工藝製作的五彩瓷器,是在已燒好的卵白釉瓷表面上,以礦物料堆砌花紋,使通體紋飾輪廓線凸起,再填入多種顏色低溫二次燒成,有紫紅、藍、綠、孔雀綠、黃等,有的甚至用到金彩,燦然絢麗。耿寶昌先生認為彩釉堆花瀝粉工藝係受西域大食國銅質琺瑯器的影響,因而雖為瓷質卻能呈現出類似於銅質琺瑯器的效果(註2)。

根據《明清瓷器鑒定》描述,瓷胎是為元皇宮燒造的樞府素胎;施官窯樞府青釉(有稱卵白釉);用紅、紫、黃、藍、白、綠(或孔雀綠)色彩,採取堆花瀝粉的技藝作裝飾,再在輪廓內添彩,加嵌金片(或貼金箔或重塗金粉);紋飾為皇家傳統的雲龍紋、雜寶、如意、纏枝花和佛教意義的蓮瓣、八寶、梵文。器壁有印,劃有當時風行的纏枝扁菊、牡丹暗紋;器型有盤、碗、玉壺春瓶、高足杯、香爐,製作地是景德鎮。它給人的整體印象是施彩古雅,彩和金片渾然一體,金碧輝煌,繁縟華麗。重要的一點是其工藝明顯受西域「大食窯」(伊朗)陶、銅質琺瑯嵌的影響而別具一格,並產生出較強的藝術效果。由此可以推斷,這是元代景德鎮浮梁瓷局引進西域技藝而燒造的新品,或是引進(俘獲)的西域工匠所製作的。這是絲綢之路傳承的又一例證(註3)。

相近工藝可見上海博物館庋藏〈卵白釉堆花加彩梵文盤〉(參閱1),烏蘭浩特市博物館庋藏〈景德鎮窯卵白釉堆花五彩戧金花卉紋高足杯〉(參閱2),此外,耿寶昌先生在《明清瓷器鑒定》一書中,亦有刊載若干瓷片和殘件圖例(圖一)可供參閱。市場上可橫向對比,2014年北京翰海,拍品編號3385〈卵白釉暗刻五彩戧金碗〉(參閱3)。

對於五彩花戧金瓷器,上海博物館專家曾感嘆:「此乃元朝貴族使用的物品,它的出現填補了中國陶瓷史的空白」。故宮資深陶瓷專家評價:「這種五色花戧金五彩瓷在元代不僅已有生產,而且其工藝水平已相當高超,如同名貴的琺瑯彩,可以說它就是最早的琺瑯彩。它可和當時的新品銅質琺瑯、瓷質琺花品種相媲美。它的出現為中國陶瓷史的五彩瓷燒成時間提前半個世紀。」從兩位專家給出的高度評價,可以見得元代五彩瀝粉瓷器有多麼珍稀,本件五彩瀝粉高足杯不僅做工精緻、品味古雅,品相也保存得十分良好,是不可多得的珍貴收藏。

註腳

[1]秦大樹:〈瓷器化妝土工藝的產生與發展〉,《華夏考古》2018年第1期(北京市:北京大學考古文博學院,2018),頁58-74。

[2]耿寶昌:〈再談元代五色戧金瓷〉,《大家談收藏?陶瓷》(北京市:學苑出版社,2006)。

[3]耿寶昌:《明清瓷器鑒定》(北京市:紫禁城出版社,1993)。

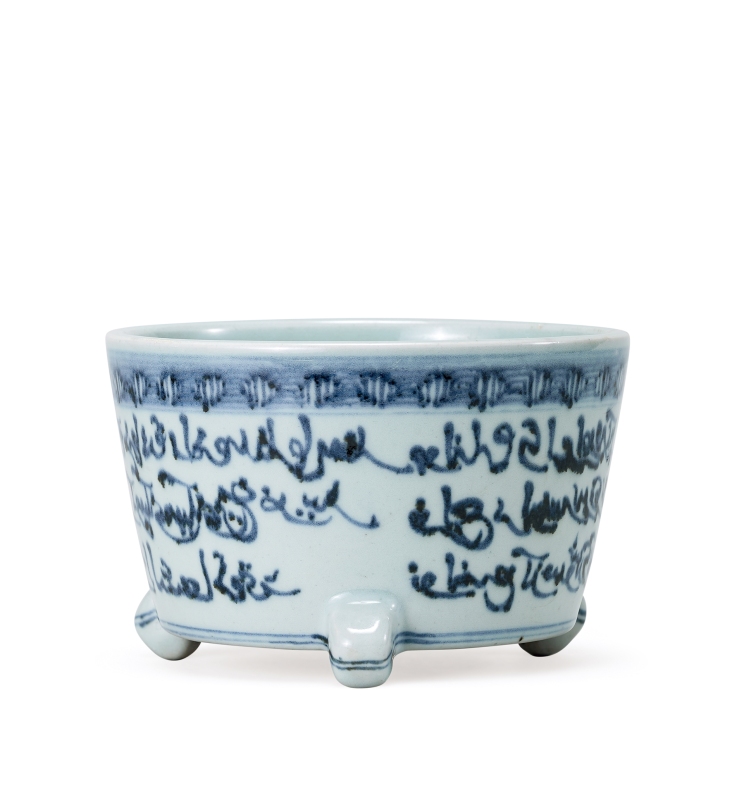

Lot 7035

明天順 青花阿拉伯文三足爐

H 10cm D 15.4cm

起拍价格:600,000 新台币

介绍:

爐呈筒形,唇口,平底,下承以三足,內光素無紋飾,外青花裝飾,口沿處繪青花單線連續回紋一周,爐底邊有兩條青花弦線橫越三足,腹部以青花料書寫有三行波斯文,取自波斯詩人薩迪的詩集《果園》,譯文為:「年輕人啊,敬主惜今;明朝易老,青春難擒。潔身自好,尚不虔誠;周濟窮人,方可安心。心無煩憂,能量身聚;馳騁球場,馬球猛擊。為政寬仁,不傷民心;欺壓百姓,自掘老根。智者謙遜,宛如果品;累累枝頭,不伐不矜。」(註1)內底署青花楷書「天順年」三字款。 這件筒式三足爐造型比例適度,胎體厚薄適中,修胎規整,釉面白中閃青,波斯文字書寫流暢,既起到裝飾的效果,又以優美的文字內容表達製作者的思想境界。「天順年」三字書體既具有宣德以來的渾厚風格,也初具成化一朝的矜持面貌。

北京故宮博物院庋藏〈青花波斯文三足爐〉,其造型、圖案及釉色皆與本器相似,可作比對參考,該爐是文獻上「天順丁醜(1457年),委中官燒造」記載的實物證明,由香港著名收藏家楊永德先生在1988年捐獻給北京故宮博物院收藏(參閱1),此外,相似的天順青花爐另藏於山西博物院,署「天順七年大同馬氏造」款(參閱2)。

明代回回文青花瓷是明代官窯青花瓷模仿伊斯蘭工藝品的器形樣式,在中國陶瓷古傳統與新元素交盪的過程中,結合中國陶瓷技藝與伊斯蘭文化的特殊文化現象(註2)。由於信仰、文化與商業的傳播,唐代以後中國境內對於阿拉伯文或波斯文字並不陌生,並將之概稱為「回回文」(註3)。明初官窯青花瓷多以模仿伊斯蘭藝術風格為主,明中期後瓷器上的回回文裝飾技術及書寫流暢度有顯著提升,如明正德青花瓷器上的阿拉伯文,就是用小筆直接寫成,文字筆畫流暢通順,並結合纏枝或折枝花裝飾,與早期生澀筆觸相對風格純熟。(圖1) 拍賣市場上青花波斯文三足爐相當罕見,近年銅阿拉伯文三足爐所在多有,回回文青花瓷僅見2012年紐約佳士得,拍品編號1270〈青花阿拉伯文五峰筆山 雙方框六字楷書款〉(參閱3)及2019年香港蘇富比,拍品編號102〈青花阿拉伯文無當尊〉(參閱4)。明代回回文青花瓷不僅是宗教與文化的象徵,也代表著明代中國瓷器向海外穆斯林市場出口的商業需求,換言之,回回文青花瓷是明代特殊的伊斯蘭文化遺產,具有相當收藏價值。

註腳 :

[1]馬未都:〈霜葉紅於二月花─文字紋〉,《瓷之紋》(北京:紫禁城出版社,2013年),頁72。

[2]翁宇雯:〈窯工的外語課─明代回回文青花瓷〉,《臺灣博物季刊》33卷第1期,(台北市:國立臺灣博物館,2013年),頁28-35。

[3]劉迎勝:〈回族與其他一些西北穆斯林文字形成史初探─從回回字到「小經」文字〉,《回族研究》(寧夏銀川市:寧夏社會科學院,2002年),頁5-13。

[4]耿寶昌:《青花瓷器鑑定》,(北京:故宮博物館出版社,2011年),頁296。

Lot 7041

清代 琺瑯彩百花紋碗《雍正年製》款

H 6cm D 10cm

來源: 英國倫敦亞瑟·哈里斯(Arthur?Harris)?空軍上將(1892–1984),1955年入藏。

起拍价格:10,000,000 新台币

介绍:

盌形侈口,深腹,圈足小而挺,內壁素白光潔,外壁以琺瑯彩通景繪「百花滿地」,即牡丹、菊、海棠、月季等繁花層疊,枝葉以淡綠、豆青暈染,花葉皆以胭脂描邊勾勒,設色鮮潤而不燥,局部見檸檬黃、湖藍點染,呈現明快調性,足外壁亦延續花卉,屬「百花不落地」一式,裝飾覆蓋周身,視覺極為飽滿。「百花不落地」也叫「百花不露地」,是瓷器釉上彩的一種表現手法。「百花不落地」紋飾以各色花朵將整個畫面填滿,不露出底瓷,也不露出花朵的枝幹,如同天女散花,浮於空中,故而得名。這種裝飾技法始見於清雍正時期,流行於乾隆、嘉慶年間,晚清民國均有燒造。

近代學者許之衡在《飲流齋說瓷》中曾言:「瓷器滿畫花朵,種種色色形狀不一者,謂之萬花。」所以「百花不落地」又稱「萬花堆」或「萬花錦」,也有雅稱「萬花獻瑞圖」。據清宮檔案記載,此種圖案的瓷器一般用於帝王賞花時節,象徵「萬花獻瑞,盛世升平」。此外,也有祭祀禮佛寓意,即當權者希望以萬花供奉天地神明,祈禱國家昌盛。 寂園叟於《陶雅·卷上·陶雅十六》中述:「雍正官窯。大小盤碗。白勝霜雪。既輕且堅。上畫彩花數朵。每一朵橫斜熒拂。裊娜多姿。筆法絕不板滯。花作茄紫蛋黃天青各色。皆非乾隆朝所能幾及。」工藝如此繁複注定百花不落地紋瓷器燒造不多,檢閱公私典藏,雍正朝百花不落地者寥寥無幾。

同形器可見2024年北京保利春季拍賣會上,三度歷經蘇富比拍賣,拍品編號6427〈清雍正御製琺琅彩百花不落地茶圓〉(參閱1),瓷胎潔白瑩潤,外壁滿繪四時百花圖案,在中心位置繪有大朵的牡丹、荷花,周圍簇擁小朵的玉蘭、繡球、蘭蕙、石榴、芙蓉、菊花、桂花、菖蒲、石竹等四季花卉,花團錦簇,顏色鮮豔,與該器相同之例一為清宮舊藏,乃北京故宮所有,二為傳奇古董商仇焱之舊藏,三為在國際收藏界亦享有盛譽,日本收藏名家伊勢彥信雅蓄(圖一)。除上述外,2024年香港貞觀春季拍賣會,拍品編號108〈清雍正百花不落地碗〉(參閱2),亦可作為橫向對比之參考。

Lot 7044

清道光 大清道光年製款 霽青釉描金詩文秋塘景碗

D 20cm

起拍价格:100,000 新台币

圓形大碗,敞口,深壁,圈足,通體施色澤深沉之霽青釉,釉面見細密桔皮紋,口沿外飾一道描金回紋,外壁以金彩繪秋塘景,雁群刻劃生動,線描細勻,羽翎刻畫入微,戲蝶於一旁作點睛之筆,碗一側書金彩詩文「數聲飄厺和秋色,一字橫來背晚暉。留連戲■時時舞,自在嬌鶯憐憐啼。」詩的前二句與另一側秋塘圖兩相呼應,後兩句則化用杜甫〈江畔獨步尋花〉名句「留連戲蝶時時舞,自在嬌鶯恰恰啼」。旁落圓形或方形小印,富賞玩趣味,碗內心以金彩描繪吉祥三多圖,足緣飾金彩回紋一周,足內施白釉,底心書「大清道光年製」青花篆書六字款。本器胎體堅白細膩,釉色均勻,描金線條細緻生動且不易脫落,體現了道光朝官窯的高工藝水平。 霽青釉指的是雨後天空放晴的青色,釉色藍如深海,釉面潔凈勻稱,描金花紋常見於碗的蓋面和外壁,圖案多為佛教八寶、蓮花紋或吉祥象徵,如國立故宮博物院庋藏清乾隆〈霽青釉描金蓋碗〉便是一例,蓋碗外壁施霽青釉,以金彩描繪紋飾,蓋面及外壁皆繪佛教八寶,隙地繪番蓮花葉紋,蓋與碗之口、足緣皆塗金彩,並有兩道弦紋,與本器可作參照。

Lot 7047

清代 水晶觀音立像 <附原供盒>

H 37cm

起拍价格:150,000 新台币

Lot 7048

清代 沉香刻高仕訪友圖筆筒

H 10.5cm

起拍价格:300,000 新台币

取沉香木雕琢而成,中空為筒,外壁環刻高浮雕山水,坡石層疊,蒼松拂雲,一隅草堂臨澗,一老者攜童子拜訪,三人立於門前,背面遠山起伏,刀法樸厚而具層次,口沿外斜削,內壁可見手工掏挖痕,底作自然隨形平面,周緣留樹皮起伏,木質呈溫潤棕褐色,表面呈舊蠟光與把玩包漿。 此件沉香木雕山水人物筆筒是以珍貴的沉香木隨形雕刻而成的文房器具,雕刻技法融合高浮雕與淺浮雕,筆筒表面雕刻有層巒疊嶂的山石、鬱鬱蔥蔥的林木及屋舍,展現細膩的山水人物圖景,不僅體現清代宮廷陳設的奢華,且因沉香木材質稀有,雕刻工藝精湛,收藏價值極高。 沉香木雕筆筒起源於清代宮廷,用於陳設與文房用具,注重成對製作,顯示宮廷的奢華風格,文獻中有相關記錄,如清宣統年間敬事房所藏品多為成對,今國立故宮博物院庋藏〈沉香木雕山水筆筒〉,據《點查報告》證實即《宣統十四年·敬事房小漆木器實存》之「沉香鑲銅裏筆筒一對」(參閱1)。此外,南京博物院亦有典藏〈沉香木雕山水人物圖筆筒〉(參閱2),形制與本件相似。拍賣市場上則可見2015年香港佳士得,拍品編號3307〈沉香木雕文會圖筆筒〉(參閱3),2020年香港佳士得,拍品編號2893〈沉香木雕山水樓亭圖筆筒〉(參閱4),兩者皆以遠超估價成交,顯見此類佳品極受藏家靑睞。

玉裡乾坤 — 日本酒井家族珍藏玉器專場

Lot 8004

玉鷹

H 6.7cm

來源:日本酒井家族舊藏。

起拍价格:500,000 新台币

青玉質,以整料圓雕成展翼鷹形,頭上對鑽兩孔,翼羽及胸前以V形陰刻簡飾,玉質呈青色,夾白色雲絮與黑色細點,表面見霜白與赭色沉著,外廓打磨規整,通體拋光均一,孔壁為圓柱直壁,口緣見倒棱。 紅山文化活動於遼河流域的遼西、內蒙古東部一帶,玉器以透閃石系軟玉為主,代表器形有豬龍、勾雲形與各式動物佩,其中鷹形主題為最具代表性之一。玉鷹造型中最經典的即是展翅欲飛之姿態,鷹頭圓眼,喙尖如鉤,雙翅大且平展,尾巴寬大。翅膀以凸起的弦紋表示羽毛,背部多為光素或簡略雕刻鷹羽。整體造型簡潔樸素,但氣勢恢宏、生動自然,彰顯出鷹強健矯健的形象。 鷹在紅山文化中被視為猛禽中的王者,象徵權威與力量,代表掌控天地的神祇。其能穿透黑暗、瞭望四方,被認為能溝通人神,有護佑與威懾之意。總括來說,紅山文化玉鷹以其典雅的造型和深刻的象徵涵義,展示了新石器時代晚期東北地區先民對天地自然的認識和精神寄託,是中國古代玉器文化中不可多得的藝術瑰寶。

Lot 8005

玉豬龍

H 12cm

來源:日本酒井家族舊藏。

起拍价格:1,000,000 新台币

介绍:

全器以整料青白玉質琢刻而成,局部受沁呈白色,沁色分布的自然優美,包裹著濃厚的包漿。豬龍卷身成環,圓突目,吻端留缺,額上穿孔可佩。全器渾實厚重,在同器形中極具代表性。 紅山文化的玉豬龍是該文化期出土的重要玉器代表。玉豬龍的形制以玦體(環狀)成形,一端雕出豬的頭部,具有豬的特徵,包括短立的雙耳、大圓眼睛、鼻樑和鼻孔浮雕的多道皺紋,以及拱起的嘴部。整體造型呈蜷曲狀,形似豬首龍身的結合,輪廓飽滿圓胖,體現出動物胚胎的模樣,帶有生命力和蛻變的象徵意義。

「玉豬龍」一名在學術界實為一重要議題,系對其外形淵源的討論分歧:按歷來學者對於這種器物非龍非獸的頭部構造分為二系主張,一以孫守道先生和郭大順先生為首,認為是豬、熊、鹿等哺乳動物和龍組合而成[1];另一則以俄國學者C.B.阿爾金和B.B.科爾帕科夫為首,主張由金龜幼蟲、蠶等昆蟲的特徵演化而來[2],惟無論屬於何種派別,大部分的學者皆認為玉豬龍的形象屬複合形態,並不只是單一生物樣貌的表現,且已有龍元素的加入[3]。無論是豬還是熊,龍的形象融合了這些動物的特徵,象徵著強大的力量和神秘的神靈,是東方文明龍形象起源的重要證據之一。 同形器可見2024年香港佳士得,拍品編號1008〈紅山文化玉豬龍〉(參閱1)、2019年香港佳士得,拍品編號2706〈紅山文化玉豬龍〉。(參閱2)玉豬龍的整體造型與體量都與本器相當,可為參考。紅山玉豬龍不僅體現了紅山文化先民高超的玉雕技藝,也反映出古代人們對自然、生命和超自然力量的深刻理解與崇拜,被視為中國古代文明的重要象徵。

註腳

[1]孫守道、郭大順:〈論遼河流域的原始文明與龍的起源〉,《文物》1984年第6期,頁16。

[2]C.B.阿爾金著,王德厚譯:〈紅山文化軟玉的昆蟲學鑒證〉,《北方文物》1997年第3期,頁28-29。

[3]殷志強:〈紅山文化玉龍構成要素辨析〉,赤峰學院紅山文化國際研究中心:《紅山文化研究:2004年紅山文化國際學術研討會論文集》(北京:文物出版社,2006),頁301。

Lot 8006

勾雲形玉佩

15×6cm

來源:日本酒井家族舊藏。

起拍价格:500,000 新台币

介绍:

青黃色玉質,表面有局部白化或黃褐色斑點。此器包含三個象生動物,中間是一個由渦形雙眼、五對併牙及兩個單尖彎勾所組成的獸面[1],併牙完整,獸面玉珮兩端則是鼻吻前突、嘴巴微張、短鬣後卷的側面龍首。

本件為紅山文化晚期典型之勾雲形佩,同時兼具獸紋意象,器形以雲卷線為綱,內部以鏤空與圓孔構成「眉眼」結構,底緣分出等距垂齒,綜合形制、鏤雕、穿孔與線條語彙,是典型的紅山玉器勾雲形佩。 紅山文化(約公元前4700年-前2900年)是中國新石器時代北方地區極具代表性的考古文化之一,以精緻的玉器聞名於世。主要活動於今遼河上游的內蒙古、遼寧、河北一帶。這一文化以高度發展的玉器製作著稱,玉豬龍、玉鳳、勾雲形佩、獸紋形佩等器物皆為其玉器巔峰之作,勾雲形佩更是經典代表之一。勾雲形佩以抽象流雲或鳥形或獸首為基本構圖,特徵包括鏤空設計、器身兩側勾翹、上以弧線刻紋,呈現動態流動感,鋸齒狀邊緣或角飾、佩的鏤空和線條兼具美學與工藝性,展現出紅山玉匠精湛的切磨、陰刻、減地陽紋等技法。其造型上部分獸紋佩呈現對稱布局,常見大眼、突脊、及立耳等元素,是紅山文化玉器象徵神力、祖靈或部落圖騰的標誌。紅山文化勾雲形佩反映出史前先民對「天」、「神」和「自然」力量的崇拜,勾雲形佩具通神的宗教功能,代表神獸護佑,通過抽象設計強化神秘與神話色彩,體現階層、祭祀與圖騰崇拜[2]。

這類玉器均為高等級禮器,多出土於貴族墓葬胸前或腰際位置。紅山文化勾雲形佩不僅突顯了該時期玉器工藝的創新性,也是中國古代宗教與美學思想發展的實物見證,對後世的良渚文化、商周玉器及神話藝術有深遠影響。 勾雲形佩以其典雅的造型和富有生命力的紋飾,成為古玉收藏市場的珍品之一,收藏價值龐大,尤其是保存完好、玉質優異、紋飾清晰的玉佩,常被視為難得的文化藝術瑰寶,同形器可參考2019年香港佳士得「雲中玉筵」專場,拍品編號2709〈青玉帶齒動物面飾〉(參閱1),為藍田山房舊藏。隨著國際對中國古代玉器文化的認識和重視,紅山文化玉器的市場及學術價值均呈現穩步增長趨勢,不論在考古學、藝術史,或是收藏學領域,這類玉佩都具有極高的研究與鑑賞價值,為我們了解早期中華文明起源及發展提供了不可或缺的實物證據。

註腳

[1]吳棠海:〈勾雲形佩〉,《紅山玉器》(臺北市:震旦文教基金會,2007),頁166。

[2]周曉晶:〈紅山文化玉勾雲形器研究回顧及新探〉,《鞍山師範學院學報》第6卷第一期(遼寧省:《鞍山師範學院學報》編輯委員會,2004)頁59-60。

Lot 8008

玉龜

H 3.6cm

來源:日本酒井家族舊藏。

起拍价格:500,000 新台币

青白玉質圓雕成一小龜,龜呈爬行狀,頭部微昂,四抓短小,龜殼呈圓形,中間微微隆起,整體線條簡練,富有神韻。通體磨拋細緻,局部呈霜白與褐沁,精巧古樸,憨態可掬。龜腹上有一對橫向的隧孔,可供穿繩繫帶。 龜靈之信仰在中國玉器文化中有著悠久的歷史,距今五千多年前的紅山文化與淩家灘文化中,亦可見此題材之作品,這與通天禮神、搖卦占卜的神靈崇拜息息相關。龜是一種長壽的動物,亦是一種自帶居室的動物。這兩種特性,也許就是新石器時期先民們關注龜且崇拜的原因。新石器時期的人類,壽命很短,居無定所,因此他們期望能如同龜般的長壽、安居,這是他們足以繁衍族群戰勝自然界的一切可見和不可見的敵人的有力保障。 註腳 [1] 江美英:〈中國新石器時代玉器的形紋創意設計—以製作、紋飾與美學意涵為中心〉,《南華大學美學與視覺藝術學刊》2012年第4期,頁102。

Lot 8011

神人獸面紋玉琮型勒

H 4cm

來源:日本酒井家族舊藏。

起拍价格:400,000 新台币

介绍:

以青玉料雕琢而成一外方內圓的琮型玉勒,紋飾分為兩區塊,最上端做細密的平行弦紋環繞,上層是神人紋飾;下層則為獸面紋。玉勒四角作平直倒棱,中央通孔磨拋勻淨,通體可見霜白,局部帶有紅沁,質感古樸。 玉琮是良渚文化最典型的玉器之一。其形制內圓外近方,上下貫通,中間圓筒略高出方柱,上下凸起的部分被稱為「射部」。四方成角狀,良渚人以角作為中軸線,上下琢刻人面和獸面。良渚文化晚期,琮身略高,琢刻在琮上的紋飾也趨於簡化。

此外,玉琮也兼具天地柱意義,象徵宇宙軸(axis mundi),體現出良渚文化獨特的天地觀和信仰體系(註1)。玉琮在良渚文化的精神文化領域裡占有舉足輕重的地位。玉琮主要出自墓葬,是墓主地位與身份的標志性象徵物(註2)。由於玉琮特殊的造型且無一例外裝飾著或繁或簡的神人獸面,學者們普遍認為在良渚文化裡,具有占統治地位的宗教含義或宇宙觀意義,甚至有學者進一步提出蘊含了良渚文化創世神話信息的可能。劉斌先生將良渚玉琮分為三式:I式橫截面為圓形、無四角的圓筒形琮,神徽獸面處凸起;II式橫截面為弧線方形(內圓),出現弧線形四角,四對角夾角大於90°,神徽獸面刻於對角兩側;III式橫截面為正方形,四對角夾角等於90°,神徽依然施刻在對角兩側(圖一)。 總之,良渚文化神人獸面紋玉琮型勒不僅是藝術傑作,更象徵著良渚人民對天地、神祇和社會秩序的深刻理解與敬畏,是研究良渚文化宗教信仰與社會結構的重要實物。

註腳

[1]何努:〈良渚文化玉琮所蘊含的宇宙觀與創世觀念 ——國家社會象征圖形符號系統考古研究之二 〉,《南方文物》2021年第四期(江西:江西省文物考古研究院,2021)頁5。

[2]劉斌:《法器與王權:良渚文化玉器》,(浙江:浙江大學出版社,2019)頁152-177。

[3]劉斌:《法器與王權:良渚文化玉器》,(浙江:浙江大學出版社,2019)頁159-163。

Lot 8016

白玉龍鳳佩

L 19.5cm

來源:日本酒井家族舊藏。

起拍价格:700,000 新台币

白玉質,器作戰國典型的S形龍鳳佩,兩端分別處理為龍首、鳳首與卷羽的組合式構圖,姿態奔騰,充滿動感。通體滿飾細密谷紋,增加靈動的藝術美感。近頂部留一穿孔以便懸掛。玉質溫潤白膩,相當厚實,局部見深淺不一的淡褐沁。 戰國時期的玉龍鳳佩是當時玉器中的代表性玉佩飾品,其材質與外觀多採用白玉,質地細膩溫潤,色澤乳白均勻,佩件整體偏扁平,大小適中,工藝精細,顯示出高超的雕琢技術。龍鳳佩多為透雕或鏤雕技法,雙面雕刻相同或對稱的龍與鳳紋飾,龍首細膩,龍身蜿蜒呈波浪曲線,鳳凰展翅栩栩如生,結構優美流暢。龍鳳紋細節豐富,結合戰國時期特有的雲紋、谷紋等裝飾,紋理深刻,線條流暢且富變化,表現出強烈的動態感與生命力。刻工多採陰線刻、鏤空和浮雕相結合,顯示出戰國時期玉雕藝術的成熟與創新。 戰國時期以龍鳳同現於玉配上的設計多來自於楚系墓葬。龍鳳作為華夏文化中的吉祥象徵,代表皇權、吉祥與祥瑞,佩戴此類玉飾多表達身份地位與祈求福祉的象徵意義。總結來說,戰國白玉龍鳳佩融合了精湛的玉雕工藝與深厚的文化內涵,是戰國時代玉器藝術與禮儀文化的象徵,更代表了當時社會的審美與信仰傳統。

Lot 8019

玉握豬一對

L 13cm

來源:日本酒井家族舊藏。

起拍价格:800,000 新台币

介绍:

以青白玉圓雕而成一對握豬,玉質透亮,帶有光澤。握豬型呈長筒狀以利手握,面部以淺浮雕加陰刻線塑出豕之圓眼、短吻、折耳與伏臥四蹄,背脊弧線順勢環繞器身,腹下以利角刻出連續折線,形成漢代玉獸常見的「線條造型」語彙。器表可見蜂蠟狀拋光與流水樣細密磨痕,陰刻槽底圓潤,局部留有黃褐土蝕與白色沁蝕沿天然紋理滲入的現象。 握豬,亦作握豕、握豨,握豬是漢代隨葬「握」類玉器中最具代表的經典之一。其斷面飽滿、尺度適中,圓筒體符合手掌握持的人體工學,兩端一作豕首、一作尾脊的抽象處理,使整體既可識別動物形,又保持手感的圓潤安全。豕在先秦至漢被視為家宅與富足之徵,如「家」字下「豕」是古文字學常舉之例。漢人喪葬觀念強調「厚葬以全生之形」,以握豕祈求後嗣繁衍、家道綿延,亦具辟兵禳災之護身功效。

漢代玉雕趨於概括、重整體輪廓,本對以簡練曲線界定五官肢體,符合漢玉成熟風格。背脊與四肢以單刀深掘、推磨、圓底槽收筆,與滿城漢墓、洛陽、關中地區漢墓所出同類器一致。表面黃褐色沁層呈片狀散佈於低凹處,白化沿微裂蔓延,是長期埋藏的遺痕,與河北易縣滿城中山靖王墓與王后墓出土握形玉豕、玉虎,形制近似。在陝西北郊、西安灞橋一帶東漢墓出土之握豕,亦見同樣的筒形體量與陰刻處理。此種斜刀線刻工藝俗稱「漢八刀」,這是一種簡潔而有力的刀法,以大斜刀雕刻為主,線條粗獷而流暢,強調豬的形態輪廓和立體感,特別是在豬的鼻吻、耳朵、四肢等部位刻畫典型特徵,因追求實用與象徵意義,雕刻線條俐落,制作較為快速。

若比較漢八刀與其他時期玉雕技法,漢八刀技法簡練而高效,所謂「漢八刀」指的是用八刀完成一件玉器雕琢的技藝,刀法精簡但每刀都必須準確有力,強調線條的利落和造型的神態逼真,體現簡潔而不失生動的美感。相比戰國或先秦時期較為繁複細緻的紋飾,漢八刀更注重表現物象的立體感和動態感,刀法矯健、粗獷,營造出強烈的力量感和動物的生命力。與春秋戰國時期追求繁縟繁複的裝飾不同,漢八刀反映漢代強調玉器的禮儀功能與實用性,雕刻風格更趨簡約大方。漢八刀技法出現於漢代,正值帝國統一與社會穩定,其技法的成熟反映出當時玉器製作技術的系統化和規範化,以及玉器在政治、社會中的重要象徵地位。

同形器見國立故宮博物院庋藏〈玉握豬〉(參閱1)、2018年香港佳士得,拍品編號2781〈青玉握豬兩件〉(參閱2)、及2025年香港佳士得,拍品編號1122〈白玉握豬一對〉(參閱3)。本對《漢代玉握豬》以厚重的體量、洗鍊的線語與自然的埋葬痕,完整呈現漢代禮葬玉器的審美與功能,其成對保存更見難得,具備學術研究與高等級收藏之雙重價值。

Lot 8027

玉C形龍

H 20cm W 20cm

來源:日本酒井家族舊藏。

起拍价格:1,500,000 新台币

介绍:

紅山文化C形龍,又稱「玉龍」、「C龍」,是中國新石器時代紅山文化(約公元前4700年至前2900年)最具代表性的玉雕神器之一。此型玉器以玉石琢製,造型獨特,整體呈現開口環狀的「C」字型,被視為中華龍文化的源流和早期龍崇拜的象徵。其中著名的賽沁塔拉大玉龍長約26公分(參閱1),是目前發現中體型最大、保存最完整的玉龍,被尊稱為「中華第一龍」。賽沁塔拉大玉龍是歷史上第一個玉製的原始龍形象[1],且體型碩大,可能是用作祭祀或者求雨的禮制用具。打破了人們所認為中華文明起源於距今4000年的夏朝之說,將中華文明史向前推進了1000年[2]。

C形玉龍的原型有兩種主要的觀點:一是以郭大順為代表,以豬或鹿為原型的C字形龍。二是孫機先生認為紅山玉龍以蜷體狀出現,是受蠐螬的影響[3]。雖然多數學者更傾向於其為豬首,因為當時豬除了是農業文化的標誌外[4],更是多子的象徵。但無論玉龍首部為何種動物,我們都能發現紅山先民會以動物作為圖騰崇拜。另外,在紅山文化早期為母系社會,曾出土陶製的裸體大肚孕婦人像,女神廟供奉女性神像,為紅山人的「女祖」,從這些古器物不難看出紅山先民對女性的崇拜[5]。此外,C形玉龍的形態可與胚胎發育的形象作為聯想,懷孕初期的胎兒就是「C」形,並無四肢,與豬、馬、牛、羊的初期胚胎相似。由此看出,C形玉龍所藴涵的意義應與「女性文化」或母系社會有關[6],有可能是生殖女神崇拜的象徵。 紅山文化玉器多以動物為造型,有玉龍、玉鳥、玉豬龍、玉龜等等,C形玉龍更是其代表之作,數量極為稀少。C龍風格質樸而豪放,圓雕、浮雕和透雕等雕刻手法日臻成熟[7]。再者,其工藝手法也有顯著特點,玉器沒有過多的裝飾,只有少量的線狀雕飾,質感圓潤,不像從殷商、西周後的玉器般華麗細緻,這些都顯現出北方玉器的鮮明特色[8],將中國玉器的歷史推的更遠,在風格上更系統以及更廣泛的增加地域性玉文化的特點。

本件以整料碧青玉圓雕而成,體量高達20公分,十分碩大。玉質微透明,色呈青灰間雜褐色沁斑,表面可見自然風化紋與舊磨拋痕跡,器形呈C形,龍首微昂,口部微張,吻端圓潤,下頷內收,頸背隆起一道棱脊,尾部內卷,無爪無角,鬣鬃飛揚。整體輪廓渾厚而流暢,龍身一側鑽有小穿孔,應為懸掛或佩系所用。 紅山文化代表的西遼河流域古文化,在耜耕農業空前發達的大背景下,紅山先民製造了大量玉器,不僅用於祭祀,更重要是用於區分等級。

學者研究,C形玉龍為紅山文化重要代表性器物,當時紅山文化正從母系社會的群婚制過渡到父系社會的對偶婚制,家庭和私有財產也隨之產生[9]。C形玉龍是紅山古玉中的重器。其作為祭祀的禮器,形成了以玉禮器為代表的禮制,只有大祭司或是部落首領般位高權重的人才能擁有。 C形龍之發掘僅止紅山文化中內蒙古及甘肅一帶之遺址,按該地區本為紅山統治階層居住之文明核心,既反映此器之特殊性質,其數量亦因此十分侷限,全球學術機構不過共藏有數十件,被民間收藏家視為重器。中國國家博物館所藏「紅山文化玉龍」一件已為中國文物局於2013年列入《第三批禁止出境展覽文物目錄》內,其價值無須多言。此器外形簡中喻繁,線條表現充滿強勁力道,抽象外觀下隱含之文化脈絡更發引人遐想,玄秘雋永,足為珍玩。

註腳

[1]古方,李紅娟:《古玉之美》(濟南:山東人民出版社,2008年6月)。

[2]劉振峰,金永田:《紅山古玉藏珍》(瀋陽:萬卷出版公司,2005年1月)。

[3] 殷志強: 〈紅山文化玉龍要素構成辨析〉,載赤峰學院紅山文化國際研究中心編:《紅山文化研究-2004年紅山文化國際學術研討會論文集》(北京:文物出版社,2006年6月)。

[4] 蘇秉琦:《中國文明的起源》(瀋陽:遼寧人民出版社,2009年4月)。

[5] 呂昕娛: 〈紅山文化圖騰崇拜的產生和發展初探〉,《赤峰學院學報》,32卷8期(2011年8月),頁1-3。

[6] 季兆山,張煜:《中國古代玉器文化分析》(上海:東華大學出版社,2011年10月)。

[7] 呂昕娛: 〈紅山文化玉器特點探析〉,《內蒙古民族大學學報》,17卷3期(2011年5月),頁38-39。

[8] 李紅光,施俊:《中國古代玉器鑑定》(北京:地質出版社,1999年1月)。

[9] 錢益中,韓連國:《紅山古玉》(上海:上海書畫出版社,2003年12月)。

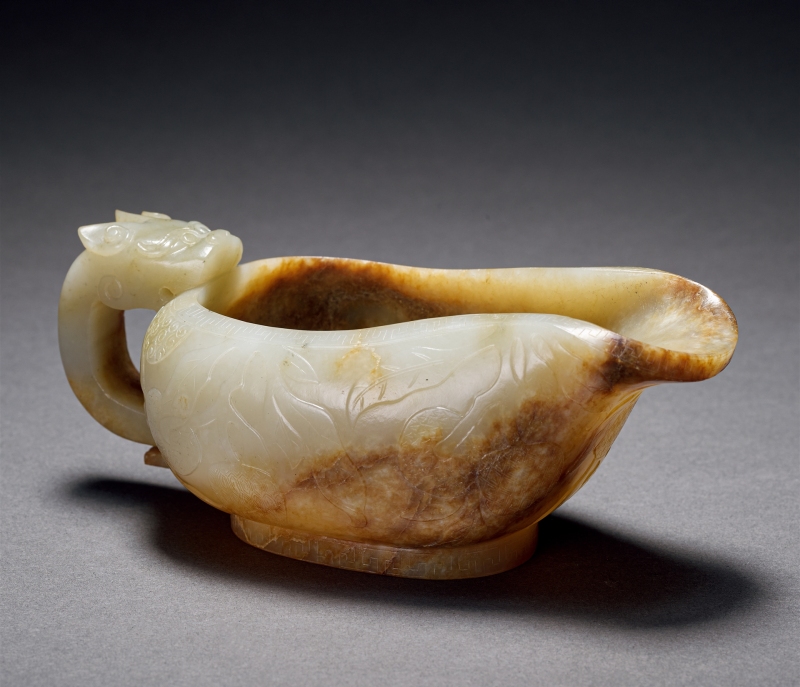

Lot 8030

白玉獸耳花鳥紋匜

L 15cm

來源:日本酒井家族舊藏。

起拍价格:800,000 新台币

介绍:

以整塊上好的白玉料琢刻而,局部褐沁、黃斑,玉質微透,包漿溫潤細膩。匜為古代斟酌之器,青銅匜始見於西周,漢以降仍見使用。此匜作橢圓深腹,一側作尖流,口沿微侈,流緣陰刻細密回紋,另一側作曲柄相接,柄端琢龍首貼附口沿,雙耳外張,眉際與頸部飾渦紋及卷雲,刻劃立體,腹外壁以淺浮雕及陰刻飾折枝花葉與禽鳥,線條挺勁而略帶游離感,頗具草原審美之簡練意趣,底作橢圓形內凹圈足,內壁磨拋精細,可見天然玉理與綹裂,通體青白基調,夾雜褐沁與黃斑,色調斑駁古雅。

遼代玉器承中原禮制而融入契丹草原風格,常以龍首或獸首作柄,紋飾取捨簡練,重形制之張力與器表之留白。本器之龍首柄、回紋口沿與陰刻花禽,可見鮮明的時代風格,並以斑駁沁色見證玉材長期埋藏與後期把玩之痕。遼代玉器是研究契丹族及遼朝文化的重要實物資料,遼代玉器多集中出土於內蒙古東南部、遼寧、北京、天津等地的契丹貴族墓葬及佛教遺址中。這些玉器中有玉匜、玉帶、玉佩、玉璧等多種器形,玉匜雖有但數量相對稀少。遼代玉器材質以優質青玉、白玉為主,雕刻工藝精細,常見龍鳳、動物等吉祥紋飾。玉器不僅是裝飾品,還象徵遼代貴族身份權力及宗教信仰。著名遼代玉器出土案例包括陳國公主墓多件玉帶飾及玉佩等,內蒙古多倫縣聖宗貴妃墓出土的金嵌玉龍紋帶等,這些玉器展示了契丹民族特色如何與中原禮制相結合。遼代玉器的研究不僅補充了契丹族的歷史文化記錄,還反映了當時玉器工藝的發展與宋代等鄰近文化的相互影響,是理解遼代時期文化面貌的重要依據。

此外,遼代玉器在製作技術和材料上尚有獨特之處,材料多樣且豐富,遼代玉器選用多種玉石材料,包括透閃石、青玉、白玉、瑪瑙及水晶,甚至有大量琥珀飾品。琥珀的廣泛使用是遼代玉器相較中原文化的重要差異,反映了契丹民族游牧文化特色與草原地區的材料利用,製作工藝成熟精細,玉器多以圓雕、鏤空、陰刻等工藝製作,且注重紋飾的生動表現,圖案多取材於動植物,特別喜愛描繪游牧生活中常見的天鵝、大雁、荷花等,紋飾富有草原文化意境,強調實用與美學結合,遼代玉器在形制上具有實用性,例如針筒、小盒等器形多用於佩戴與日常生活,用途與中原地區的玉佩有所不同,突出契丹民族的生活習俗。(註1)

總體而言,遼代玉器因其多樣化的材料選擇,高超的雕刻技藝及融合漢文化與游牧民族文化特色的設計風格,使得遼代玉器在中國古代玉器史上具有獨特地位,也因遼代玉器數量本就稀少,像本器這般雕工精細、體量大、器形少見、保存完好者更是珍稀,藝術與歷史文化價值極高。

註腳

[1]許曉東:〈遼代玉盒佩之我見〉,《故宮博物院院刊》第108期(北京:故宮博物院數字與信息部,2003),頁80。

Lot 8032

清乾隆 和闐白玉雕高士仙山圖筆筒

W 13cm H 14.5cm (不含座)

來源:日本酒井家族舊藏。

起拍价格:1,800,000 新台币

介绍:

本器以大塊上好的和闐白玉玉料琢刻而成,玉色潔白潤度極佳,質地細緻縝密,和闐玉獨具溫潤柔和的油脂光澤,加上半透至微透的透明度,更突出其油脂光澤的柔潤細膩,價值極高,是極為珍稀的佳品。

此類玉筆筒多為清代宮廷或高階文人書齋陳設之物,寓意「高士清談」、「松下雅集」,象徵清高脫俗與文人情懷,尤其使用翡翠、白玉製作者,因其質地細膩、潤而含蓄,高品質者價值不菲。

乾隆時期宮廷玉雕好仿明代文人器,並以精細浮雕山水人物見長,若留白部分廣泛,則更能展現玉的純白與雕工之精巧。本器雕刻主題為高士仙山圖案,場景中有高士二人,立於松下或山石間,神情安閒,顯示文人隱逸山林的意境,松針細密且立體,山石層次分明,間有禽鳥佇立。人物衣紋流暢,局部留有玉皮作山石或樹幹效果,增加豐富的層次感,外壁浮雕部分邊緣銜接自然,線條流暢,內壁打磨見光潔環狀刀痕,應為傳統手工與轉軸輔助完成。

清乾隆時期是清代玉器工藝的巔峰階段,乾隆皇帝本人相當酷愛玉器,除有大量詩文讚頌外,更將玉器製作納入宮廷御用體系,當時的和闐玉主要來自新疆和田(古稱于闐),乾隆在平定準噶爾後,確立了對和闐玉產地的控制,將上等玉料大批運送至北京造辦處。其中「白玉」在乾隆宮廷審美中被視為最尊貴的玉色,象徵純潔與高雅,因此在嚴格的標準要求下,宮廷玉多以白玉為主。

筆筒自古以來就是文人雅士喜愛的文房用品之一,它既可供使用,又可作觀賞,因而書房的陳設高雅便成為品評文采的標準之一,各種式樣精美的筆筒應運而生,許多供皇室御用的筆筒,成為中國歷代工藝品寶庫中的精品。清代的皇家御用玉筆筒,則代表了當時玉筆筒製作的最高水準,以康熙、乾隆兩朝的作品最為精湛。本器玉材極佳,精雕細琢,體量頗大,相當難得。

乾隆工的玉雕作品在市場上歷久不衰,國際拍賣中一直頗受追捧,2015年香港蘇富比,拍品編號3643〈白玉「高士訪友」圖筆筒〉(參閱1),高度同為14.5公分,以港幣4,880,000 落槌,可作為本器之參照。

心之所嚮 — 實用藝術專場

Lot 9062

野生軟絲越南芽莊沉水白棋楠

56.23克

起拍价格:1,000,000 新台币

白棋楠沉香是沉香中的珍稀品種,主產於越南芽莊(Nha Trang)地區,以其稀少的野生資源及卓越品質聞名,此棋楠屬軟絲類型,質地柔軟且具高度蜜脂化特性,油脂含量豐富,形成細密的黃褐色絲狀油線,木質內裡呈現如同白花般的外層及黃褐色絲狀細節,切面油線層層疊疊,紋理清晰細膩。 野生芽莊白棋楠以香氣聞名,初聞帶有獨特的花果香甜味,如蜜瓜般甘甜,隨後發展為濃郁的蜜甜乳香,尾韻帶有沁涼感及持久擴散力,整體香氣層次豐富且耐人尋味,是品香收藏家的極品首選。 沉水級是衡量沉香品質的重要指標,芽莊白棋楠沉水特性突出,具有入水即快速沉降的現象,顯示其密度及油脂含量均屬上乘,在市場上價值昂貴,削片時呈軟絲狀,柔韌且略帶卷曲,這亦是其獨特質感的體現。

Lot 9075

大正 一光齋造 純銀方形湯沸

H 23cm D 9.8cm

起拍价格:60,000 新台币

Lot 9098

翠玉珠鍊、耳環<附證書>

10.2-12.7mm

起拍价格:500,000 新台币

Lot 9123

清初 春水堂款 朱泥平蓋壺

H 6.3cm

起拍价格:500,000 新台币

介绍:

朱泥胎質,泥質細膩而堅硬,表面光澤偏亮,器形扁圓鼓腹,截平蓋配珠鈕,短直流,圓環把,小高圈足,底款三字陰刻隸書「春水堂」,筆觸工整,刀工遒勁,製壺工藝上乘,具有高超的壺藝水準。

春水堂是清代乾隆、嘉慶年間訂製紫砂茗壺較多的名堂,有道是:「凡春水堂所訂製之器皆為精妙」。實際上,春水堂是由文人雅士組成的詩社,用於詩詞唱和、吟詠交流,並非製作紫砂壺的場所,紫砂壺的製作在清代乾隆、嘉慶年間達到高峰,特別是受到文人參與的影響,出現了許多名家和名作,雖然春水堂的文人雅士會品茗、賞壺,但他們並非直接製作紫砂壺,他們會向宜興的專業匠人訂製紫砂壺,然後在春水堂的詩會中交流、品鑑。「春水堂」並非壺工或窯號,而是乾隆、嘉慶年間文人雅士組成的詩社堂號,文人以「堂號」委託宜興製壺,是清代常見的雅事之一。因此,「春水堂」款的壺多為當時文人清客訂製,屬於文人壺體系,並非工坊自銷,有「春水堂」落款的紫砂壺,往往代表著文人審美趣味,其製作水準相當講究。清代詩社、齋號訂製的壺,如「松竹齋」、「梅花館」等,與「春水堂」齊名,皆是收藏界極為重視的堂款壺。

宜興地區在秦、漢之時稱作陽羨,後改荊溪,再改稱義興,最後改至今日的宜興。據《陽羨茗壺》收錄之〈陽羨茗壺系〉(註1)記載,正德年間進士吳頤山之侍童供春向金沙寺僧人習得製壺之法,遂使紫砂壺流傳於世。宜興特有的紫砂礦土,質地細緻且滲透性佳,有云:「一兩紫砂,一兩金」,因而又被稱作「富貴土」。由於朱泥礦藏量稀少,出礦量極低,因此礦料非常珍貴,常以斤為單位計價,再加上經窯燒時會產生很大的收縮比,收縮比例大,就容易產生皺紋、開裂或變形,導致成品率低下,故此,朱泥雖深得玩壺人士喜愛,卻一直被製壺者和生產商視為高難度的產品,工價一直居高不下。

同款壺可見2013年香港保利,拍品編號1593〈春水堂款朱泥壺〉(參閱1),同場拍賣拍品編號1597〈春水堂款紫砂對壺〉(參閱2)。 [1]周高起、吳騫:《陽羨茗壺》,(北京市:金城出版社,2012年)。

Lot 9124

當代 腰圓石瓢壺

容量:200cc

蓋款:王,峟希,底款:王峟希印

起拍价格:50,000 新台币

王峟希製腰圓石瓢,以獨特造型詮釋紫砂美學。壺身呈腰圓狀,線條流暢自然,仿若天成。三足底穩立,添幾分穩重。壺蓋與壺身契合無間,橋鈕設計精巧,拿捏舒適。選用優質紫砂泥料,色澤溫潤,觸感細膩。無論是獨自品茗,還是與友分享,此壺都能為茶事增添雅致韻味,盡顯製壺者匠心與功力。

Lot 9125

朱泥潘壺

容量:80c.c.

款識:蓋牆鈐印[陽文篆書]“潘”字印

起拍价格:250,000 新台币

此壺形如柿餅,腹體扁圓,小彎流,圈形鋬,圓蓋圓鈕,蓋牆上為少見的無印邊篆書“潘”款,故歸屬為潘壺類。潘壺是朱泥壺中獨特的品種,業界多認為是道光年間潘仕成所訂製,但根據目前的傳器來看,“潘”字款茶壺的出現當在雍、乾時期。此壺身筒異常扁圓,與普通矮潘式截然不同,屬於極為少見的品種。 款識簡介:潘,或為潘仕成,字德佘,清中期廣東番禺人,先世廣東莆田,以鹽賈起家,道光十三年(1833年)京畿荒旱,以副貢捐輸賜給舉人,官至兩廣鹽運使。但目前也認為“潘”字款壺起源當在雍、乾時期。

Lot 9140

汪寅仙製 牛蓋蓮子壺 <附雙證書>

H 8cm

起拍价格:600,000 新台币

以蓮子為母形,腹扁圓,口沿平整,短流微上承,圓把回撇,與蓋鈕三點成勢,蓋作牛蓋,面微拱,中央橋式開孔鈕,啟閉合縫嚴整,通體段泥製,砂粒細勻,色澤溫雅,線面轉折圓熟,見手工拍打與修坯細痕,整體法度端正而不失圓潤,底陰刻直書「汪寅仙」三字。 汪寅仙(1943–2018)為當代紫砂大師,早歲入宜興紫砂工藝廠,承吳雲根、朱可心諸家法度,筋紋器與花器俱精,「蓮子」、「牛蓋」皆其擅場,其作品講究形制比例與線面關係,追求「圓以載方、剛柔相濟」之器韻,製作上重視坯體密度與口、蓋配合,出水痛快,惟其親製多見鈐印或篆書印記,單列手刻直款較罕。 牛蓋蓮子壺為市場與藏家公認之名款式,以素雅之形承花意之神,適泡香高之烏龍與熟普,既實用亦具審美格調。本件造型法度嚴整,筋脈清晰,款識明確,配有雙證書,可作汪氏成熟期工藝面貌之代表,亦為近現代名家紫砂壺體系中值得關注之典型樣式。